与成功擦肩而过

当富兰克林开始获得一些数据时,威尔金斯开始急切地来解释这些数据。“你怎么敢来替我解释我的数据?”富兰克林大叫大嚷。她觉得兰德尔和威尔金斯对她的态度是:“感谢你提供了精美的照片。我们会来分析它们的。”威尔金斯告诉她,简单的十字形B照片表明它是螺旋结构时,她很反感他草率地做出结论。虽然她自己也想一步一步证明DNA的两种形态都是螺旋结构,但她要的是坚实的证据,而不是猜想。

莫里斯·威尔金斯

1951年11月,富兰克林在国王学院的讨论会上,就她的研究工作做了发言。坐在听众席最后的有一位陌生的年轻人,直盯着富兰克基因的学者沃森,当时他正在剑桥大学与克里克共同进行DNA的研究。沃森本可以从她的发言中学到很多东西,可是他把注意力过分集中在富兰克林的相貌上,以至于记错了她的数据。

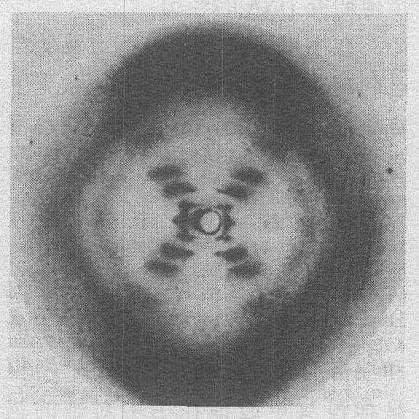

就靠着对富兰克林数据的断章取义的理解,沃森和克里克制作了一个DNA分子模型,还把朋友们叫来欣赏。富兰克林看了以后,立刻指出了他们的错误之处。沃森承认说:“最烦人的是,她的反对意见完全不是意气用事。”直到1952春天为止,富兰克林仍然是唯一的全职研究DNA的科学家。在过去的18个月里,她已经向问题的解决作出了有意义的进展。那年的5月,富兰克林用她的X射线束花了超长的时间对准一根超湿润的DNA纤维。在照射了62个小时以后,富兰克林得到一张极其生动清晰的DNA照片,这个简单的十字形后来也无数次地出现在生物学课本上。它的十字纹清楚地表明这是来自于一个螺旋形的分子。这张照片也被公认为是所有X射线照片中最美的照片之一。但是富兰克林只是把它丢在一个抽屉里,然后继续研究干燥A形态的照片。

从1952年底到1953年的那个冬天,富兰克林一直被陷在数学计算中。她总是想知道,A形态到底是个问题在那时是合乎逻辑的。她的朋友卡斯帕(Donald L. D. Caspar) 、现在是布兰戴斯大学的物理学教授强调说:“科学界中一个奇怪的理念就是,现在人们觉得任何纤维状的周期结构都显然应该是螺旋对称的。但在20世纪50年代初,这个想法是非常标新立异的。”后来富兰克林又在分析某个数据资料时出了错,所以她对于A形态是否呈螺旋结构的怀疑就更加坚定了。

为他人做嫁衣

1953年初,力量的平衡突然从有利于富兰克林转向了克里克和沃森。通过两次攫取行为,富兰克林千辛万苦得来的数据——在 她既不知情也未同意的情况下——到了剑桥的克里克和沃森手上,使得他们对DNA的了解在两年以来首次超过了富兰克林,而富兰克林一无所知。

有一天,沃森从富兰克林的实验室匆匆忙忙走出来, 在大厅里却正碰_上了威尔金斯。威尔金斯满怀同情地把他带到旁边一间屋子,抓起一张富兰克林拍的精美的B形态十字形照片。在没有经过富兰克林允许也没有告知的情况下,威尔金斯将照片指给沃森看,还抱怨说:“看看,这就是螺旋结构,可富兰克林就是看不见。”

富兰克林拍摄的DNA晶体关射线衍射照片

就在沃森看到照片的那一刻,他不由得张大嘴巴,心跳疯狂加速。他和克里克一直在研究5年前的照片,丝毫没有想过DNA会有干和湿两种形态。他从这张照片上看到了螺旋结构的基本形态。

威尔金斯后来埋怨自己说:“要是没有我们这里的资料,他们是不可能建立他们正确的模型的。他们看到了——我要责备我自己,我太天真了——他们就此前进了…...我们被人家抢了先,我没有考虑清楚。”1992年,沃森为自己辩护说:“我并没有负罪感。这照片是很老的照片了。我相信如果照片是两个星期前才得到的结果,那威尔金斯是绝对不会拿给我看的。”

弗朗西斯·克里克

詹姆斯·沃森

第二次数据资料从富兰克林流失到沃森和克里克手里是因为一份内部报告。在这份报告中,富兰克林总结了她在1951年11月的讨论会发言中的数据,就是沃森记错的那次讨论会发言。她的报告在12月被分发给了评审委员会的成员,剑桥一个研究组的主管、结晶学家佩鲁茨(Max Perutz)在次年2月初将这份报告给了沃森和克里克。

在这份报告的帮助下,克里克和沃森总算弄清了富兰克林在讨论会上说的准确数据。他们知道了纤维中的水的成分,以及磷酸糖位于螺旋的外侧。然而,更为重要的是,克里克通过阅读富兰克林的报告,发现了富兰克林和沃森都不知道的事情。富兰克林所记录下的数据与马的血色素结晶体非常相似,克里克在博士论文期间正好研究过这个。多亏克里克多年来受的传统结晶学的训练,以及这个数据与马的相似性,克里克意识到DNA分子外侧的链,应该一条朝下一条朝上。这样,当分子被上下颠倒时,它才会看上去和原来一个样。而此时,富兰克林仍然在A和B形态间来回折腾,极力想发现这一点。就在这个节骨眼上,沃森和克里克最终取得了比富兰克林更多的数据:结果。

2月27日这一天,沃森和克里克提出了碱基配对的想法。但沃森在书中声称是他,而不是任何其他人在第二天想到了这一点。他从生物化学家查伽夫( Erwin Chargaff)发现的资料中认识到,一对对的碱基构成了螺旋结构内部的台阶。建造的模型也显示,每级台阶包含特定的一对碱基:腺嘌呤对胸腺嘧啶,鸟嘌呤对胞嘧啶。

沃森和克里克怀着胜利的喜悦,向同事们朋友们展示着他们的模型,或者写信报告他们的发现。令人奇怪的是,他们没有告诉富兰克林或是威尔金斯,尽管是富兰克林的数据资料帮助了他们。

1953年3月17日,富兰克林刚刚将文章打印成稿。第二天,《自然》杂志的一位编辑打来了电话:沃森和克里克已经解决了关于DNA结构的问题,他们在3月6日提交了文章。编辑觉得威尔金斯和富兰克林也许愿意写点文章佐证他们的观点。富兰克林匆匆将自己的稿子稍作修改,以支持沃森和克里克的假设。沃森和克里克赢得了这场比赛而高兰克林甚至还不知道他们是何时加入的。

《自然》杂志火速将沃森和克里克的文章付印,速度之快超过以往发表的任何文章。文章不足千字,仅仅一面,里面提出了假设,但没有给出证据,没有引用任何权威的文献,没有任何历史记录。它也没有对那些为它奠基的科学家致谢。沃森和克里克本应该与富兰克林联名发表他们的理论。但他们没有,他们只是感谢了物理化学家杰瑞 · 多萝休(Jerry Donohue)的“一直以来的建议和批评”。在倒数第二句,他们含糊地补充了一句:“我们也从M. H. F. 威尔金斯博士、R. E. 富兰克林博士,以及他们在伦敦国王学院的同事们所没有发表的实验结果和思路中,受到了启发。”

1962年,沃森和克里克由于这篇文章,获得了诺贝尔生理和医学奖。

一步半之遥

有一个后来很多人谈到的问题是:富兰克林究竟会不会独立地解决DNA结构问题呢?她的朋友和支持者一直在争论这个问题。

富兰克林的同事阿伦 · 克卢格(Aaron Klug)认为她距离解开DNA之谜只有一步半之遥,而且她终究是能做到的:半步是指双链的相反方向,一步是指碱基配对。克卢格的观点是不容忽视的。他是富兰克林在伯克贝克(Birkbeck)最亲密的同事和朋友,1982年诺贝尔化学奖得主,领导着世界领先的分子生物学实验室——剑桥大学的医学研究委员会分子生物学实验室。而且他仔细研究过富兰克林的论文和笔记,比现今世界上的任何一个人都更了解它们。

克卢格说:“看到她的笔记,看到她独自走过的路,终于如此接近答案,这简直让人心碎。克里克和我讨论过她到底是差了一步半还是两步。她还得做到两件事:她不知道两条链方向相反;可我觉得她已经基本上发现这一点了。”

“怎么把碱基嵌进去?她知道里面有碱基,她甚至还谈到过碱基的互换性。如果你也像我那样仔细看过她的笔记,你会感觉到她的步伐——她都不需要 依靠直觉。她或许不像克里克或者鲍林那么富于想象力,但她是个杰出的实验科学家,是个优秀的分析家,她会以她的方式做到这一步的。”

生命最后的日子

1956年夏天,富兰克林经历了好几次剧烈的疼痛,以至不得不去一位美国医生那里看病。这位美国医生建议她回国后立即找专科大夫,诊断结果是卵巢癌。接下来的两年里,富兰克林动了三次手术,还接受了一些试验性的化学疗法。

第一次治疗后,她的病情进入了十个月的平稳期,她依旧打网球、爬山、看戏、工作。有一段时间,她与克里克夫妇待在一起,康复得很好;他们不知道她为什么动手术,病得怎么样。她倒觉得与不知情的朋友们在一起,她还轻松些。

富兰克林在生命的最后一年里变得温和、平易近人了。她知道自己时日不多,便将所有正在研究的数据整理得井井有条。她为父母40年结婚纪念日举行了一场晚宴之后,最后一次住进了医院。在她的病床边,放着来自委内瑞拉实验室的邀请信,他们请她到卡拉卡斯访问一年。

1958年4月16日,就在她的论文如期在法拉第学会宣读的几分钟后,罗莎琳德 · 富兰克林与世长辞,年仅37岁。

充满争议的书稿

1962年,也就是富兰克林去世4年之后,诺贝尔医学奖被颁发给了克里克、沃森和威尔金斯。从三位获奖者的诺贝尔奖演讲词中,没有人知道富兰克林为他们的成功做出了贡献。三篇演讲总共引述了98个参考文献,没有一项是富兰克林的,只有威尔金斯在他的致谢中提到了她。

沃森在获诺贝尔奖六年后,写了一本《双螺旋》(译者注: 此书有中译本《双螺旋——发 现DNA结构的个人经历》,田铭译,三联书店,2001 年),戏剧性地描述了他研究DNA的经历。

在书里,沃森不会不提及他自己的精彩故事,他描述了他和克里克如何从资助机构的报告中获得富兰克林的数据资料,以及她的DNA的X射线衍射照片。

在富兰克林朋友们的抗议下,沃森在书里加了一段结语,声明他“对她的最初印象,包括科学上的和性格上的往往都是错误的。”但是他没有更改他在书中对她的描绘。他戏剧性地刻画了一个固有的形象,一个为了科学而摈弃了自己女性特点的女人,让他的书更富可读性,更有趣。

这场争议持续到今天,在1989年, 安东尼 · 瑟拉芬尼在鲍林的传记中说:“不道德行为有许多实际的和可能的程度,要在其中划一条线是很困难的。当然有时候,情况很明朗,就比如沃森在众所周知的DNA比赛中,利用了罗莎琳德 · 富兰克林的数据结果,却从未提及她的名字以表谢意......如果沃森和克里克没有偷取她的数据,他们当然是拿不到诺贝尔奖的。”

尽管面对这样的指责,沃森在1992年初时仍然称,如果他今天重写这本书,他还会同样地写。“因为事实就是这样发现的,我实话实说。可一个人一说实话,他往往就有麻烦了。”

在短期内,这本书还是会扩大沃森作为一名鲁莽而聪明的年青科学家的名声。但从长远看,它或许是一枚定时炸弹。他承认自己在富兰克林不知情的情况下使用了她的数据,这不仅抹杀了他自己的杰出成就,也包括克里克的。而他对于富兰克林的性格和科研成就的戏剧化的描绘,反使她成为女权主义者和女科学家心目中的殉难英雄。故事最有离奇的部分在于,是沃森本人将富兰克林的贡献公之于众的。他给自己的成就蒙上阴影,让阳光酒向富兰克林的成就。