52年前,2位在剑桥大学卡文迪什实验室默默无闻工作的分子生物学家做出了科学史上最伟大的发现之一:他们发现了DNA(脱氧核糖核酸)的双螺旋结构——两条核苷酸链围绕糖基相互缠绕。詹姆斯 · 沃森(James Watson)当时才25岁,19岁从芝加哥大学毕业,22岁在印第安纳大学获哲学博士学位。由于他们的发现,他与弗朗西斯 · 克里克(Francis Crick)、莫里斯 · 维尔金(Maurice Wilkins)分享了1962年的诺贝尔奖。此后,沃森一直是遗传学上的关键人物,曾担任位于美国长岛的冷泉港实验室负责人,同时还是国际人类基因组计划第一任主任。在一次与《发现》杂志记者戴维 · E · 邓肯(David Ewing Duncan)的富有激情的会谈,更巩固了他在生物学领域有影响力的、独树一帜的位置。以下是访谈内容。

詹姆斯·沃森

邓肯:你最自豪的是什么?

沃森:我编写的教材《基因的分子生物学》和我写的《双螺旋》一书。

邓肯:不是讲述发现双螺旋结构的过程吗?

沃森:不是的,双螺旋结构在随后的一两年内肯定会被人发现。它只是等着人们去发现罢了,因为我是最沉迷于它的人之一,因而也成了最终发现它的人。

邓肯:你认为你取得成就的原因是什么?

沃森:要有远大抱负,做些有益于社会的事情。这样我就能够说:我是一直在努力的......弗朗西斯 · 克里克和我都想干一番大事业。如果你在第一个梦想上取得了成功,人们也许会信任你;认为你在第二个梦想上也会取得成功,社会会给你实现第二个梦想的机会。

邓肯:你为什么选择了写一本为发现双螺旋结构做出贡献的人之书,而不是写一本更多关注双螺旋结构本身的科学书籍?

沃森:我想看看自己能不能写一本好书。你看,就风格而言,这本书挺超前。这样说吧,我没把自己当成一个科学家。我崇拜的从来就不是科学家。我崇拜的是格雷厄姆 · 格林(Graham Greene)和克里斯多夫 · 伊舍伍德(Christopher Isherwood),你知道他们都是优秀的作家。

邓肯:如果有人发现你对他们的描述中带有批评意见,这会不会烦扰你?

沃森:没人说我的描述是错误的,他们只是说我不该写出来。弗朗西斯 · 克里克和我说起过这事。

罗莎琳德·富兰克林

邓肯:罗莎琳德 · 富兰克林怎么样?你认为她得到了应得的荣誉吗?

沃森:她死得太早了。在最初的5年里我们什么荣誉也没有。但是那时还没有做那个证实了双螺旋结构的梅赛尔—斯特尔(Meselson-Stahl)实验,这个实验1958年才做;而她1958年就死了??很遗憾她得了卵巢癌。但是,如果她和弗朗西斯进行讨论,他就会把我们的想法告诉她。这样她也许早就解决了结构上的难题。如果她愿意与别人一起分享发现,他肯定就告诉她那意味着什么。也许她会回过头来找到双螺旋结构。但是她不想和我们说话,因为我们是竞争对手。

邓肯:在那时的剑桥大学,四周都是男人,这对一个女人来说很难吗?

沃森:我认为她属于那类不注意修饰的人。我不是不喜欢她或者她这类人,我们只是没有机会互相了解罢了。

邓肯:她应该与你们一起分享诺贝尔奖吗?

沃森:是有人说我们应该和她分享诺贝尔奖的荣誉...的确,一看到她拍的脱氧核糖核酸照片,就激发了我采取行动。但是有人认为那些照片显示的所有细节给了我现成的答案。不是那样的,之后的探究还要复杂。直到她弥留之际,也从来没有反对弗朗西斯。

她到过他家。但是他们从没有谈起过那些照片。弗朗西斯说他们关心的是未来,而不是过去。

邓肯:一些遗传学家告诉我说,人类本质上是由一个个器官组成的机器,人类总有一天会理解它是如何运作的。如果这是真的,那无法解释的、创造人类的神秘力量又是什么呢?我们的激情、诗意和精神又从何来的呢?

沃森:最幸运的是,我父亲是个无神论者,没有在灵魂上纠缠不休。我认为人类是进化的产物,进化本身就是伟大的奇迹。

邓肯:遗传学对情感有什么影响?

沃森:感受爱。归根到底,爱不是来自上帝,也不是上帝赐予的礼物,而是人类基因的伟大贡献。鸟类有守巢护卵的母性,这种情感是一种巨大的选择优势。也许你会碰到一些你认为没有能力去爱的人。我猜测他们可能缺少某种必不可少的产生情感的基因。

邓肯:那么别的情感呢——比如愤怒?

沃森:在几项研究中,科学家同时发现了一种与愤怒有关的基因。他们发现它能以两种形式存在:一种表达大量酶,一种表达少量酶。他们把这与受虐孩子的经历联系起来。如果一个儿童受到了虐待并且他体内没有多少那种酶,他们则易惹祸上身。如果没有受到虐待,则触犯法律惹官司的几率要少得多。因此如果带有大量的酶,那么这些人的怒气就会很快消散。如果你出身良好,被激怒时你也不会对人挥拳相向。我希望测测我自己,因为我敢打赌,我有那种基因,但是,我把它藏得很深。

邓肯:你易怒吗?

沃森:是的。

邓肯:气消得快吗?

沃森:快。

邓肯:这种愤怒基因的作用是什么?

沃森:非常有趣的是为什么有人有某种性格,而其他人有别的性格。如果说人有终生都不会改变的东西,那就是性格。如果一个人冷静,那他终生都冷静。性格无法改变。

邓肯:你接受过以治疗为目的的DNA检测吗?

沃森:没有。我对我全部的线粒体DNA进行了排序。我的线粒体DNA非常普通——即最普通的那种。我祖母是爱尔兰人,1992年在一家疗养院死去。那一年她经常发脾气,于是我想到可能是阿尔茨海默症(又称早老性痴呆)在作怪。没人这样说,但是她变得无法控制情绪。

邓肯:你做过阿尔茨海默症基因检测,感觉怎样?

沃森:我可不想知道结果,除非我能做些什么,所以我表现得像听到坏消息一样。

邓肯:说说你的幸福观吧。

沃森:我认为人类受情感的支配;而情感与化学有关。化学因素影响我们的基因,这并不奇怪——在一个稳定的社会里需要各种各样的人。有人易怒,有人脾气好。产生内啡肽的基因组成了一种叫做阿片黑素促皮质激素原的蛋白质。这种蛋白质被蛋白酶破坏。一头是内啡呔,一头是黑皮质素,称为促黑激素。晒太阳可以产生促黑激素。因此当我们产生促黑激素时,你也在分泌内啡呔。这就是我理解的太阳使我们感到快乐的原因。但是如果你见不到太阳,你就会不快乐。因此我对快乐的理解就是情感有选择优势:它使你选择做对你有益的事情。

邓肯:如果可能的话,请你谈谈怎么看待快乐、智力或者记忆力这类问题。假如能够通过遗传手段增强它们,你会怎么做?

沃森:我想那将十分了不起,因为有许多人智力水平不足以让他们在当今这个文明社会生存。也许造成越来越多的收入不平等的原因之一在某种程度上反映了某些人比别人强壮和健康得多的这个事实。有些人不管你给他多少教育,他都无法达到公认的、能起作用的、必需的智力水平。就像有一堆由大量事实组成的金字塔,而我们坐在塔尖上对这些事实一无所知。我们不关心事情的根源是什么,好像我们缺少对处于底层的人的同情心。

邓肯:20世纪90年代,“数字鸿沟”在技术拥有者和技术缺乏者之间出现。那么,如果富人有条件来改进他们的基因而穷人缺乏这些条件,这又会导致什么呢?

沃森:某种意义上说,遗传学是用来转祸为福的。我想我们有必要建立与这有关的政治伦理和规则。问题之一是,由于种种原因某些人的行为失控。难道人的所作所为真的就是因为得到了坏基因而导致的吗?

邓肯:通过基因工程也许可以造就一类更强壮、更聪明、更健康的人种,最终我们现在的人类都死掉了而他们还能存活下来,就像尼安德特人和我们的祖先克鲁马努人经历过的那样,你担心这点吗?

沃森:不,我认为不会。这取决于我们怎么利用基因工程技术。我想有些人确实需要基因工程的帮助。无论你怎么努力,你仍可能得到来自家族的能导致精神疾病的基因。但你可以添加抗艾滋病的基因。难道这不是很好吗?但是,我不赞成“给劣等人种绝育”之类的说法。

邓肯:让我们换个话题:你是詹姆斯 · 沃森,你被赋予使命去引领社会大众应对遗传学引发的一系列问题——如干细胞研究、生物工程等,你打算怎么做呢?

沃森:我的感觉相当自由。就育龄妇女而言,应该让她们自己做出遗传决定。就是说,不需要她们考虑对国家有什么好处,只管对她家有什么好处就行了。我不知道对国家有什么好处,但是知道怎样做对某个家庭有什么好处,或是坏处。显然,患上精神病对哪个家庭来说都不是好事。如果说有与这种疾病作斗争的方法,那就是让妇女自己决定做还是不做。而不是放弃治疗或者指导你该怎样生出某种小孩。告诉你这样或那样生孩子是十分可怕的事。

邓肯:你怎么看待干细胞克隆之类的话题?

沃森:我认为,如果某种疗法确实有效的话,没有哪位总统能够阻止该类治疗方法的使用。既然还不知道干细胞克隆是否能用来治愈帕金森氏症,还是等等看事情的发展吧。但是,我不反对布什总统。他想连任,并且或许他确实信奉上帝。

邓肯:你是否担忧研究中心会转到欧洲去?

沃森:不担心,宗教右翼人士只占这个国家人口的20%。即使是他们这类人,当面对是否该生一个健康的孙辈时,也会作出同样的选择。

邓肯:生物科技公司声称,他们可以提供几十种新药和疗法以治疗从心脏病到癌症等疾病。在我们为已有的健康保健系统买单的时候,我们怎能支付得起由新药品和疗法所增加的费用呢?

沃森:目前我们已经找到了相当廉价的可治愈癌症的疗法。

邓肯:美国食品和药物监督管理局前任官员大卫 · 凯斯勒呼吁建立一个大的国立研发项目,该项目将致力于弥补人类遗传上的缺口,它比预想的治疗心脏病之类的疾病更错综复杂,它不是私人公司和小实验室力所能及的,也不是他们的财力所及的。你认为这有必要吗?沃森:我们应该有基因表达,应该由美国国立卫生研究院组织大项目,但是这些项目进行得并不顺利。专门成立一个机构来做某个大项目,而不是通过原有的机构,这就是我们人类基因组计划得以完成的原因。

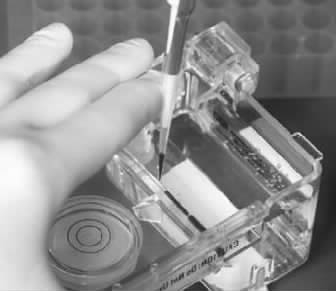

1993 年,沃森和克里克再造了40 年前拍摄的D N A 分子模型

邓肯:(沃森指着办公室一幅《向克里克和沃森致敬》的素描画说:那是萨尔瓦多 · 达利1963年的作品)。这画把我带回了你获诺贝尔奖的时候,那是20世纪60年代初期,你才34岁。

沃森:我们知道,达利画这幅画时他未说我们是重要的,而说DNA是重要的。我想,克里克和我都明白,那就是双螺旋结构是生命最重要的分子形式,我们因它而出名。