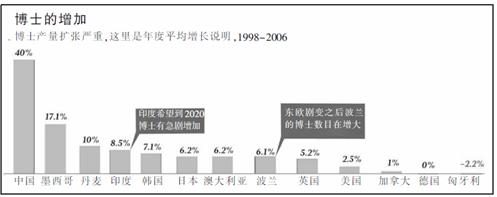

尽管各国情况不尽相同,但博士学位培养模式在近几十年里并没有与时俱进的大变化,加上对人才和经济腾飞的渴求,世界各国无例外地都强化了对博士研究生的培养力度,现代教育体系下的博士培养产出越来越具工厂化生产特征,每年产出的具有博士学位的人数已成一个日渐庞大的群体。最近出版的英国《自然》杂志就博士学位的产出模式的现状及已经出现的一些改变作了专题报道。这一专题虽然没有结论性的意见,但是编者引出的话题及对现实情况所做的分析已经显示出其意图:是到了认真反思和探讨博士学位的产出机制及其改变的各种可能性的时候了。本刊特选摘其中两篇文章,一篇介绍一些主要国家在博士培养方面的现状及存在的问题,另篇是介绍一些正在尝试中的博士培养新模式,希望引起读者关注。

――编者

这个世界上正产生比以往任何时候都多的博士。现在是停止的时候了吗?

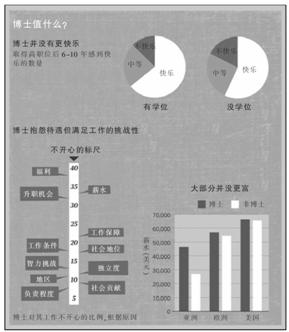

取得博士学位的人们的确值得骄傲――他们因此被视为学术精英。但是他们并不如以往那么受到重视了。经济合作与发展组织(OECD)各成员国的科学博士年收入在1998年到2008年的10年间涨了将近40%,高达34000美元。收入的增长并无放缓迹象:大部分国家正在建立高等教育体系,因为他们把受过教育的员工看做经济增长的关键。但是在世界的大部分地方,科学博士毕业生可能永远都没有机会得到与他们学历相应的收入。

在一些国家,包括美国和日本,那些耗费了大量时间和金钱才成为研究者的人们面临着逐渐减少的学术工作机会,和产业部门无法消化这些富余的研究者的情形。供大于求,虽然几乎没有博士失业,但是我们尚不清楚,花费数年时间辛苦取得高学历后,从事如高校教师这样的工作是否值得?在其他国家,比如中国和印度,经济的快速发展足以使用他们的所有博士,甚至更多,但是博士毕业生的质量不同。只有包括德国在内的一些国家,通过将博士学位重新定义为非学术的高等级职业培训,而成功地解决了这个问题。这里,《自然》观察了不同国家的研究生教育体系。

日本:一个在危急中的体系

有证据显示,在所有有科学博士学位研究生的国家中,日本是博士境遇最不堪的国家之一。在20世纪90年代,日本政府设立了一项政策,将博士后的数量扩大三倍,人数达10,000人,并且通过扩招博士生以达到此目标。这项政策将日本的科研能力提升至可与西方匹敌――但是现在它受到了批评。因为虽然日本很快达到了目标,但是他们几乎没有思考过这些博士最终将去向何方。

学术界不需要他们:18岁的接受高等教育的人在减少,因此大学不需要更多的教职员。日本的企业也不需要他们:传统上来说,工业界喜欢年轻、生气勃勃的学士学位毕业生,他们可以接受职业培训。科学教育部门不能这么廉价地出售他们,在2009年,教育部门开始向企业提供约400万日元(约合47000美元)的博士后津贴(提供给每个企业,让企业向每个博士后发放),来雇佣这个国家18,000名失业的博士(这是几种新方案的一种,用于改善博士之后失业的情况)。在博士后和公司之间“很难找到一种匹配”,日本科学技术部部长北泽宏一说。

这意味着只有少许职位提供给目前毕业的博士。在日本2010年获得科学博士学位的1350人中,只有一半略多的人(746人)有全职工作。而其中只有162人在学术科学或技术部门;其余人中,250人在企业工作,256人在教育界,38人在政府部门工作。

在如此惨淡的前景下,参加博士课程的人数减少了(见图“博士制造模型”)。“所有人都认为博士劳动市场的未来很悲观,”筑波大学大学研究调研中心科学技术劳动力问题专家小林真一说。

中国:数量超过质量

在中国,博士学位持有者的数量正走向巅峰,2009年约50,000人博士毕业――据统计,数量超过了其他国家。但他们面临的主要问题是许多毕业生的质量低。

上海华东师范大学认知神经学家周永迪认为,有以下四个因素导致中国博士毕业生质量低:博士学位的攻读时间只有三年,时间太短;许多博导不具有足够的资历;这个体系缺乏质量控制;没有完整的淘汰差生的机制。

即使如此,大部分中国的博士学位持有者可以在国内找到工作:中国繁荣的经济和生产力的提升将他们变为劳动力。“相对而言,与美国相比,在中国更容易在学术界找到工作”,清华大学结构生物学家施一公说道。在制造业中情况也是如此。但是中国的博士毕业生要进入国际上有竞争力的学术界时,就会遇到问题。要在一流的大学或者研究所得到令人羡慕的工作就需要训练,比如到另一个国家做博士后。许多研究者不会回中国,这些国家的精英便流失了。

中国应该招募更多外国学者来改善博士生质量问题。施一公说,现在更多大学开始采用论文委员会和轮换制,这可以让学生在等级制度中更少地依赖单一的一个导师。“大量的新方案正在中国各地的不同研究生课程中实施”,他说道,“中国正在经历转变。”

新加坡:在各方面增长

新加坡的情况好多了。在过去几年中,大学体系和科学技术基础设施接受了大量投资并得到了扩张,包括建立了两所新的公立大学。这吸引了国内外的学生。新加坡本国的博士学位课程招生人数在过去5年中增长了60%,所有学科共计789人――并且政府积极招收来自中国、印度、伊朗、土耳其、东欧等地的外国研究生。

因为新加坡的大学体系直到现在都不发达,大部分博士学位持有者从事非学术类工作,但是大学的不断扩张将会创造更多机会。“并不是每个人最终都能从事本专业的工作”,新加坡国立大学的生物多样性研究者彼得·尼格(Peter Ng)说,“大家从事不同的工作――从老师到银行家。但是他们都有好工作。”一个博士生可以赚很多钱,尼格说道,一个研究生一个月可以赚至少4,000新加坡币(约合3,174美元),比上一个好的本科学位学生的月收入3,000新加坡币要多。

“我认为一个博士生不应只精通于课程,而且还应长于思维”,尼格说,“如果他们以后做着他们所精通的事情――非常好――要不然他们可以将技能用于新的领域并且为其增添价值。”

美国:供大与求

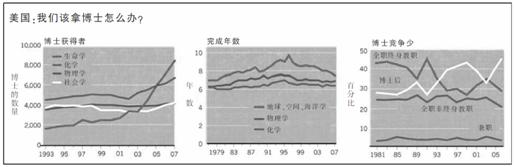

保拉·斯蒂芬(Paula Stephan)是亚特兰大乔治亚州立大学研究博士学位趋势的经济学家。他认为美国政客不断声称缺少博士的行为让人“反感”。在获得自然科学博士学位上,美国仅次于中国――据估计,2009年美国产生了19,733位生命科学和物理学博士――并且产量还在上升。但是斯蒂芬说,没人应该为此鼓掌,“除非国会要出钱为这些人创造工作,而非只是把他们培养出来。”

在美国,持有自然科学博士学位的人中,得到自然科学方面的长期学术职位的人正在不断减少,而企业也不能完全消化富余人口。这个问题在生命科学界最突出,在这个领域博士的增长速度最快,近年来,制药业和应用生物学产业已经大大缩减。1973年,55%的美国生物科学博士在完成博士学位后的6年之内,可得到终身教职职位,只有2%进行博士后或者取得其他非终身制的学术职位。2006年,仅15%的博士生在毕业后6年中取得终身职位,同时18%的博士毕业生取得非终身职位。数据表明,更多博士从事着不需要博士学历的工作。“这是资源浪费” ,斯蒂芬说,“我们花了大量金钱培养这些学生,之后他们毕业了,从事着不适合他们的工作。”

“不景气的工作市场使一些有潜力的自然科学博士生气馁”,新泽西州新不伦瑞克的罗格斯大学国家政策教授哈尔·萨尔兹曼(Hal Salzman)说。然而,美国博士生的数量仍然在飞快地增加,大量涌入的外国学生引起了美国博士生的增多。在2010年对30,000名自然科学和工程学博士生和博士后的调查显示,学术研究仍然是最佳职业选择。许多博士学位课程专门培养学生做学术研究。毕业于2007年的自然科学和工程学的博士学位接受者中的一半已经在他们的学位上花了超过7年时间,超过1/3的人最终没有完成学业。

一些大学现在在利用让研究生为非学术类职业做更好准备的博士学位课程做实验。位于马萨诸塞州剑桥市的哈佛-麻省理工的博德研究所细胞生物学家安妮·卡彭特(Anne Carpenter),正试着为目前已持有博士学位者提供工作,她拒绝使用新人。四年前卡彭特建立她的实验室,她雇佣了有经验的员工,给予这些科学家永久的合同,而不是像通常的那样招收临时的博士后和研究生。“科学整个金字塔式的结构无法给我灵感”, 卡彭特说。

德国:不断前进的博士培养

德国是欧洲最大的博士学位制造者,2005年它培养了大约7,000名自然科学博士。在过去20年,在博士课程的大量再设计后,这个国家对处理过剩的博士问题已经很在行了。

依照传统,导师非正式地招募博士生并培养他们跟上学术的脚步,大学或研究机构对这些学生几乎不负责。但是在欧洲其他地方适用于德国研究生的学术职位数量保持平稳或者下滑。所以现在,德国的博士总是以不但在学术上――追求卓越的事业途径――同时在创造更广阔的劳动力上被推向市场。

现在,大学在学生的录取和培养上起着更正式的作用,许多学生在实验室外上着结构性的课程,包括展示课、报告书写和其他表达技巧。只有少于6%的自然科学博士学位研究生最终就职于全职的学术职位,大部分人在企业从事研究工作,科隆的德国科学和人文学科委员会博士教育研究者索斯藤·威廉米(Thorsten Wilhelmy)说。“在德国取得教授职位要花费很长时间,德国学术职员的相对低薪使得博士毕业后离开学校成为一个好选择”,他说。

托马斯·吉奥艮森(Thomas Jorgensen)在布鲁塞尔的欧洲高校联合会带领一个项目支持和发展博士教育。他担心德国大学会把改革推得太远,让学生花费太长时间在课上以至于学生缺乏时间来做论文研究和开发批判性思维。德国博士学位的数量在过去二十年中没有变动。当看到中国、印度和其他经济越来越强大的国家的博士学位产量增加时,吉奥艮森也会担心这个问题。

波兰:扩招的代价

在欧洲博士学位数量的增加趋缓的背景下,像波兰这样的前东方集团国家,博士学位数量正经历着戏剧性的增长。在1990年―1991年,波兰大学招了2,695名博士学位学生。这个数字在2008年―2009年上升至超过32,000人,因为波兰政府在政治制度改变后试图扩大高等教育体系,采用政策来奖励招募博士学生的大学。

虽然数量增长了,但是问题也产生了。博士研究的资金缺乏导致高辍学率,华沙工业大学研究者兼波兰校长会议(一个代表波兰大学的联盟)秘书长安德泽·卡森维斯(Andrzej Krasniewski)如是说。比如在工程学,超过一半学生无法完成他们的博士学位,他说。国家经济增长的步伐跟不上博士学位数量的增长,所以博士最终只能从事低于他们技能等级的工作。波兰需要搜集资料,这些资料要反映全国各地的大学的博士学位毕业生都应具有的质量,并且可以与欧洲其他国家的博士学位匹敌,卡森维斯说。

然而就如在大多数国家一样,波兰的博士学位持有者的失业率低于3%。“博士学位持有者的就业前景仍然比本科生好。”一篇关于1990年―2006年间博士学位持有者的经合组织(OECD)报告的作者劳德林·奥丽奥尔(Laudeline Auriol)说,她目前在分析截至2010年的博士生资料。然而据《自然》杂志去年的一份调研显示:博士学位持有者比那些没有博士学位的人对他们的工作更加不满,他们赚的钱也不比其他人多很多。

现代教育体系下的博士培养越来越具工厂化的特征

埃及:挣扎着存活

埃及是中东博士研究的胜地。2009年埃及的博士课程招收了35,000个学生,而1998年只招了17,663人。但是资金跟不上需求。大部分资金来自大学预算拨款,大学预算则因为大量招收本科课程和硕士课程的学生(而不是博士生)而变得紧张。大学已经开始转向国际基金和与私人部门合作,但是资金来源仍然有限。

这种资金不足转化为设备和材料的短缺、缺乏有资历的教职工和研究人员的补贴少。这也意味着更多的资金负担落到了学生身上。财务困难造成研究质量下降和师生关系紧张。“埃及的博士学位学生面临许多问题,”食品科学家兼米尼亚大学博导毛尼尔·哈娜(Mounir Hana)说。他说他正试图解决这个问题。“不幸的是,许多导师并没有感到不安,并最终在学生的学术道路上增加了一个障碍。”

研究生要面临艰难的工作。就如在其他地方一样,在埃及的博士学位持有者的数量远远多于大学能够聘用的研究者和学者。博士学位经常成为一种登上政府领导层的途径,但是那些在私人部门就职的人总是抱怨研究生训练没有给予他们需要的实践类的技能,比如方案撰写和项目管理。埃及的博士学位持有者也奋力地争取国际研究职位。哈娜声称埃及的研究论文质量总体上“平庸”,追求博士学位是“没有用处的”,除了那些已经就职于大学里的人。但是今年此地区的政治变动可能会带来变化:许多离开埃及的学者回来了,希望帮助重新构建和彻底改革教育和研究。

在中东其他地方很少有博士,比如黎巴嫩每年少于50人。但是近年来,几个世界一流的大学在石油储藏量丰富的海湾国家建立,因此对博士学位持有者的需求增加了。到目前为止,大部分的研究者在西方大学取得学位后被“进口”,而沙特阿拉伯和卡塔尔特别建设了他们自己的基础设施,开始为自己提供更多博士课程。它的结果整个地区都能感受到,内分泌学家兼开(Fatma Hammad)罗的艾兹哈尔大学博导法德玛·哈姆德说。“许多研究生现在都开展了博士学位研究,因为海湾国家有大量需求。对于他们,这是一个获得工作的途径,并增加了收入。”她说。

印度:需要博士

2004年,印度培养了约5,900名自然科学、技术和工程博士,现在上涨至约8,900一年。这个数字只是中国和美国的一小部分,但是印度需要更多博士来迎合其经济与人口的爆炸性增长。政府正对研究和高等教育做出大量投资,包括2011年―2012年的高等教育预算增长了1/3,并且印度政府正尝试从外国大学吸引投资。政府的希望是到2020年博士毕业生达到每年20,000人,印度政府科学技术部门领导人让玛萨密(Thirumalachari Ramasami)说。

那些目标应该很容易达到:印度的人口年轻并且本科教育兴盛。但是几乎没有什么能刺激持续长期的博士学位课程,并且只有约1%的本科生想继续接受博士教育。大部分本科生希望就职于企业,这些企业仅需要本科文凭并且收入比公共部门的学术性和研究性工作多很多。学生们“不去想博士学位,也不会考虑硕士学位――学士学位足以获得工作。”克勒格布尔的印度理工学院的工程师阿米迪·帕特雷(Amit Patra)说。

即使取得了博士学位,在印度只有很少的学术机会,而收入更高的企业工作则是最大的吸引。“博士生短缺,我们还要与企业争夺――大学只有非常小的机会赢得这场竞争。”帕特雷说。对于很多年轻人决心接受研究生教育,目标通常是去美国或者欧洲。这曾是摩奴·帕拉卡拉(Manu Prakash)选择的道路,他去了麻省理工学院(MIT)读博士,现在他在加利福尼亚的斯坦福大学经营自己的实验性生物物理学实验室。“我审视了印度的体系发现,它没有为做长期研究的平台提供足够的支持。”

资料来源 Nature

责任编辑 粒 灰