在推进人脑研究的进程中,美国神经学家R·道格拉斯·菲尔兹(R. Douglas Fieids)认为:作为大脑组成部分的非神经元细胞――脑胶质细胞――一定不能被雄心勃勃的人脑研究计划拒之门外。

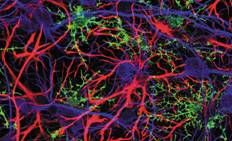

在大脑海马体中,脑胶质细胞的两种类型:星形细胞和不成熟寡树突细胞与神经元相互交织在一起

自从奥巴马总统宣布“使用先进神经技术的人脑研究计划(BRAIN)”以来,即寻求对实验动物整个大脑的神经连接功能进行作图和监测,最终实现对人脑皮层功能的作图和监测,一些研究者就此提出疑问,认为BRAIN比人类基因组计划复杂得多,其实用性也难以确定。

我认为,探索神经网络和发展相关技术不仅值得提倡,而且应该大力支持。但是,如果单纯的规模化去扩大目前绘制神经连接的努力,可能难以实现BRAIN承诺的那些收益:认识知觉、大脑是如何产生记忆的,以及开发癫痫、抑郁症和精神分裂症等疾病的治疗方法。

一个重要的障碍是,尽管人类大脑包含了大约1 000亿个神经元,但它还包含了比之多出数十亿的非电荷性脑细胞――脑胶质细胞。这些脑胶质细胞存在于神经元“连接组”之外,它们的运作难以被设计用来探测神经元电信号传导的工具所了解。19世纪中期,人们认识到它们不是结缔组织,从而开始了对脑胶质有了新的认识,但是,在对神经元信号传导的探索中,脑胶质长期受到了人们的忽视。

有关研究揭示出,脑胶质可以感知神经元的活动或可进行控制。许多研究还提示,脑胶质可以操控不同的心理过程,包括记忆的形成,或在大脑损伤和疾病中起到了一种关键作用,甚至还是多种疾病的根源。比如,精神分裂症和老年痴呆症,这些疾病以前被人们推测是由神经元单独引起的。本文想说明的是,参与BRAIN的神经学家需要扩展他们的思维来对脑胶质的重要性加以思考。

大脑中所有主要的脑胶质细胞类型——寡树突细胞、小胶质细胞和星形细胞——都在与神经元进行着通信,利用化学性神经递质和缝隙连接,后者是细胞之间交换离子和小分子的通道。

脑胶质细胞

寡树突细胞会产生髓鞘外壳(一种围绕轴突神经纤维的绝缘材料),这种外壳加大了电信号通过轴突传递速度——这是一项关键的特征,因为神经系统功能的发挥取决于信息高速地传递。

小胶质细胞——大脑免疫细胞——在清除疾病组织或损伤组织的同时,释放刺激修复物质对感染和大脑创伤进行应答。但在2012年,一项关于眼-脑连接是如何在小鼠发育中建立的研究证明,小胶质细胞也可以在健康大脑中减少突触数量和重新连通神经连接,其程度视个体在出生后的视觉经历而定。

星形细胞调控突触之间电信号的传递是通过以下机制达到的:调节细胞外钾离子的浓度;控制局部血流;释放和吸收神经递质和其他神经调节性物质;向神经元传输营养物;以及改变大脑细胞之间的空间几何学。

2013年2月,由美国科学基金会(NSF)在阿灵顿市举办的“学习和认知中的脑胶质细胞生物学”研讨会上,与会的学者们达成了一致结论:对于复杂的认知过程(如记忆的形成),神经元只能提供部分解释。脑胶质细胞复杂的分枝结构和其相对缓慢的化学(相对于电子)信号传导,实际上比神经元更适合特定的认知过程。

对神经胶质的开拓性研究还对构成学习、或其他形式的可塑性和信息处理的相关机理有新的认识。比如,我的研究团队在体外建立的动物模型,证明轴突中的脉冲通信可以控制由脑胶质控制的髓鞘形成。髓鞘决定了电信号在轴突中传递的速度,它同时可以影响许多输入信号在一个神经元中点火——尽管这个过程对于大多数学习或体验而言是基础性的。当人们获得新的技能,从玩耍到玩电脑游戏时,他们大脑的特定髓鞘区域的结构也就为之改变了。

对于星形细胞网络的多样性、连接性和功能,我们还刚刚涉及到。研究显示,星形细胞拥有的解剖学和生理学功能,对于大脑信息处理的高层次组织可能会产生影响。在大脑皮层和海马的灰质中,星形细胞以非重叠结构有序排列着,尽管这种瓦状结构的意义尚未清楚,但其可以影响200万个突触。事实上,人体星形细胞显著地不同于其他动物的星形细胞。在一系列实验中,用人体星形细胞替代小鼠星形细胞后,突触的可塑性增加和更快的学习能力。

神经学家已经在几十年前就知道脑胶质可以导致特定的疾病――几乎所有大脑中的癌症都来源于脑胶质。在多发性硬化中,包裹在轴突周围的髓鞘外壳会受到损伤;而在HIV病毒相关的神经系统疾病中,病毒感染的是星形细胞和小胶质细胞,而不是神经元。过去一向被认为仅仅与神经元有关的许多神经系统疾病,现在也被发现与神经胶质有关,包括雷特氏综合症、肌萎缩性侧索硬化症、阿尔兹海默氏症和慢性疼痛。同样的情况还发生在其他发育和精神系统疾病中,比如精神分裂症、抑郁症和强迫症。

向成功迈进

对整个人类大脑皮层进行作图和监测,预期需要一笔与人类基因组计划相当的资金。如果承诺被过度兜售、或公众不理解其收益、或所需费用不切实际,公众就不会支持把公共资金投向这一大科学项目。

同样是大科学项目,与人类对希格斯玻色子的捕获和“阿波罗”登月计划不同,大脑是最伟大也是最经久不衰的人体之谜,智力障碍、脑癌、脊索损伤、阿尔兹海默氏症和包括精神分裂症和抑郁症在内的精神性疾病,几乎与每个人都息息相关。而在目前的发展轨迹上,BRAIN不能排除失败的风险,不论是科学意义上还是公众的支持度。

2013年6月在纽约举行的“世界科学日”纪念活动上,一位参与者宣称,脑胶质信息或将是神经元作图和示踪与记录神经元连接技术的副产品,是一种意外收获。对此,我难以苟同。那些用于监测神经元电子信号传导的新技术,如电压敏感性染料或纳米粒子,可以对细胞膜电位变化感觉和记录。当然,对于那些并不通过电脉冲进行通信的细胞研究,完全没有什么用处。正是基于这样的认识,人们一直以来都重视神经元而忽视神经胶质的研究。

而且,BRAIN对神经胶质研究的排斥是基于这样的假设:对足够多的神经元进行足够多的测量,将会发现一些“急用先行”的大脑属性,并从中发现多种疾病的治疗方法。与简单地测量“来自每个神经元的每个动作电位”不同的是,更好的认识和更新的治疗方法将要求“假说导向型研究”。上世纪70年代和80年代,科学家完成了对美丽隐杆线虫体内构成神经系统的302个神经元和7 000个连接的作图。然而20多年过去了,人们仍然对这种蠕虫的神经系统是如何产生复杂行为的知识所知甚少。

在任何重大的科学作图中,首先应该加强对未知区域的研究。我们对大脑另一半(星形细胞、寡树突细胞和小胶质细胞)的认识比我们对神经元的认识要落后一个世纪。我相信,公众对这一大规模研究项目的支持更多地来自扩展对这个未知疆域的探索。如果认为这种探索是神经元研究的副产品的话,那是难以取得成功的。

资料来源 Nature

责任编辑 则 鸣

――――――――

本文作者:R·道格拉斯·菲尔兹(R. Douglas Fieids),美国国家儿童健康与人类发育研究所(NICHD)神经发育部门负责人。