动物模型系统和数字化系统的研究,勾勒出大脑研究领域国际化和跨学科的研究图景。在探索认知人类大脑的研究中,欧美的两大研究计划使我们看到了突破所在:美国的重点在于研究新的实验工具,而欧洲则专注于模型建立和计算模拟。

读懂小鼠的思想:当小鼠漫游虚拟现实时,顶部的插图显示的是一个由双质子显微镜成像的神经元群体,小鼠则站在泡沫聚苯乙烯球顶部向前奔跑

工具的革命

美国卡夫里基金会科学项目执行副主席米·丘恩(Miyoung Chun)说:“我们对于大脑如何工作的机理并没有单一而统一的理论,尽管我们已经认识微观水平的单一神经元,以及宏观水平上通过功能性磁共振成像(fMRI)技术认识到的脑斑。但是,我们缺乏关于大脑如何在中观水平上工作的知识。如果我们拥有系统化且综合性的工具研发,我们就能走得更远。”

奥巴马于2013年4月2日宣布的“使用先进神经技术的人脑研究计划”(BRAIN),其战略方向目前仍在定义之中:美国国防高级研究计划局(DARPA)10月份宣称,将集中于深度大脑刺激的研究;美国国立卫生研究院(NIH)一份临时性咨询报告列出了九项重点研究领域,包括对细胞类型进行统计、制作结构图谱和将神经细胞活性与行为联系起来――上述这些项目尽管难以差异化地找出目前还不存在的方法,但如今的一些尖端研究可能为将来的发展提供许多线索。

位于弗吉尼亚的霍华德-休斯医学研究所(HHMI)珍利亚农场研究园区的罗兰·朗格(Loren Looger)认为:“认识人类大脑的最好方法是从更为简单的大脑研究开始。”为此,他制作了编码动物基因的光遗传学探针,以此产生神经活性的荧光示踪物。“对这些工具的饥渴是巨大的。”同时他认为,唯一完全在结构水平上完成作图的大脑是实验室中无所不在的美丽隐杆线虫(蠕虫)。“它的神经系统有302个神经元,即使这样,许多奥秘依然存在。”人类大脑拥有大约1 000亿神经元,每个神经元又拥有数千个突触,而“介于蠕虫和人类之间最有代表性的动物是小鼠和果蝇,它们都是标准的研究模型。”朗格说。

普林斯顿大学的生物物理学家大卫·坦克(David Tank)将类似于朗格发明的探针进行偶联,配合使用双质子显微镜来观察神经元点火――如同小鼠漫游虚拟迷宫一般。坦克说:“小鼠知道这不是一种真实的迷宫,但我们得到的所有证据,提示了小鼠从事着与它们漫游真实世界时一样迷人的认知系统。”

康奈尔大学的克里斯·许(Chris Xu)则建立了一种三质子显微镜,旨在突破深度成像的局限。在对小鼠大脑的观察(经常是在切除了一些颅骨的情况下)过程中,他说:“我想我可以达到2毫米的深度。”这样的深度可以到达灰质和白质,从而可以观察皮层下神经元。他解释说,由于白质具有神经纤维的脂肪性髓磷脂保护层,可以强烈地发散光和热。从视图的光学角度来说,“我们需要对动物内的大体积进行高空间分辨率的非浸润性成像,直达单个细胞。”

对细胞组织进行更深入成像的另一种方法是适应性光学。包含畸变光收集反光镜的适应性光学望远镜,可以纠正由大气产生的波前畸变。珍利亚农场的物理学家纳杰(Na Ji)说,在显微镜中,关键是要塑造激光的波阵面,“消除大脑诱导的畸变并在大脑深处形成一个大家关注的聚焦点,便于神经元在亚细胞分辨率上得到成像。”

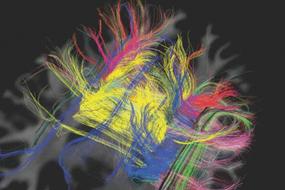

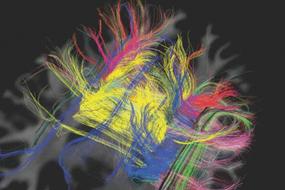

哈佛-麻省的马丁诺斯生物医学成像中心的神经生物学家范·伟登(Van Wedeen)在尝试能否用磁共振成像仪(MRI)对大脑回路作图,路线是对沿白质内信号荷载纤维灌注的水进行示踪。他说:“当增加分辨率时,图像变得更加简单和漂亮。我并不是指小规模的轴索,我们正在观察的是从一个区域到另一个区域的大通路结构。”

非浸润性灌注磁共振成像对成年人脑内的水分子进行示踪,揭示了大脑回路通路形成了一种栅栏模式。每个着色线代表有大约105个轴索或神经纤维

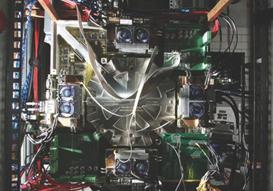

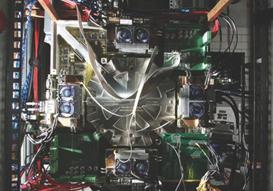

海德堡大学的神经形态学计算机在一个硅晶片上缩微仿制了20万个神经元和5 000万个突触,前面罩有外壳,中央是八角形的铝盘。场可编程门阵列呈网络状分布,主要功能是传送和读出输入和输出数据

过去几年中,人们已经见证了研究小鼠大脑工具的革命,为此,美国国立心理健康研究所(NIMH)主任托马斯·因赛尔(Thomas Insel)说:“我们现在拥有蔚为壮观的机会来对小鼠大脑进行精确监测和大规模研究;对于人脑,我们几乎还没有任何机会,这就需要新的工具。它们不会来自于生物学,而是来自工程学、材料学、物理学。”对于NIH投资BRAIN计划的4 000万与NIH对神经科学的年度投资相比,因赛尔认为,前者只是杯水车薪而已。

聪明的模拟

而欧洲“人脑计划”(HBP)重点是对数据进行计算、模拟和聚集。作为该计划的总设计师、洛桑瑞士联邦理工学院(EPFL)的神经学家亨利·马克拉姆(Henry Markram)说:“有如此多的人正在涌入大脑研究领域,事无巨细地记录着每件事,数据呈指数般地增长,这就需要一种集成方法。大部分大脑的组织结构可以从片断化规则中进行预测,目前我们正在跟踪那些规则。”

HBP发言人、EPFL的理查德·沃克(Richard Walker)说:“HBP是信息技术和生命科学的融会,我们为此将构建大脑的多层次图谱,从大规模纤维组织到各种细胞类型,直到基因表达。我们试图做的是探索这样的事实:大脑内是否存在大量的重复物质,人类与小鼠是不同的,但存在相似性——基本的突触是相似的――我们要利用这一点来进行杠杆式运作。早期的脑模拟将在2016年可以用来检测各种假说。”

德国乌利希研究中心超级计算主任托马斯·利珀特(Thomas Lippert)说:“HBP的理想是基于下列元素构建大脑:神经细胞、脑胶质细胞、连接性,然后趋近于电子和化学网络。同时,关于大脑功能的新知识和约束条件将被集成入各种模型中。最终,你可以去除或增加连接,从而模拟疾病或肿瘤。”

利珀特团队认为,迄今,最引以为荣的是详尽的三维人脑模型:它已完成了像素单元为20微米的平面图,其构建来自于对真实大脑切片的磁共振成像扫描。参与模型研究的加拿大蒙特利尔麦吉尔大学麦克康内尔脑成像中心的艾伦·埃万斯(Alan Evans)说:“它只是一种高分辨率的框架,但可以让你从其他视角来拼装数据,包括遗传学、代谢学、神经化学……”

通过神经形态学计算机,HBP三主任之一的海德堡大学物理学家卡尔海因茨·梅约尔(Karlheinz Meier)说:“我们没有从微分方程去模拟线路,相反,我们使用了微电子学建立了各种脑细胞、连接和突触的物理拷贝,使用大约100皮焦耳(pJ)可以模拟一个突触信号,而模拟一个超级计算机需要1J,一个生物学系统需要1fJ。神经形态学计算机速度很快,大脑一天的活性可以被压缩为10秒,例如,进行突触可塑性和学习的实验模拟。每个海德堡实验室的神经形态学大脑内的硅神经元都拥有20个可变参数,其中,有些神经元只能完成一次性点火,有些呈常规性点火,有些则呈爆炸式点火,有些还可以适应于刺激因素继而进行调整。我们能够对所有这些模式进行仿真。”

大数据,大蕴涵

HBP在科学界引起了巨大的争议,许多人认为对其寄予了过多的期望。他们质问道:在这个对大脑知之甚少的时代,谁能够模拟大脑?一位匿名的神经学家说:“马克拉姆只是哗众取宠而已。当在听他的学术报告时,心中暗自在想‘那全是扯淡。’紧接着,又被这一匪夷所思的想法所吸引。我自己也奇怪这种诱惑是如此的强烈。”

HBP的支持者埃万斯说:“重要的不是该计划能否达到其模拟人类大脑的终极目标,而是更精彩的科学将从其中脱颖而出。”就模拟还不成熟这一问题,利珀特说:“模拟约束着实验研究,不模拟又会将一种寻找科学的方法拒之门外。希望只能寄托在增加对大脑的认识上。”

谈及具体工作时,梅约尔说:“如果每个人都参加一个计划项目,就会形成一种恶性竞争,科学就不那么有趣了。反之,如果每个人都反对它,那当然是谬误的。如果事情出现两极分化,亦可能是一种好的兆头。”

美国和欧洲的科学家从这两大计划中看到了其互补性,比如,BRAIN研发的技术将被用于收集新的数据,同时,还可以反哺HBP的模拟板块。沙尔克研究所的神经学家特里·赛耶诺斯基(Terry Sejnowski)认为:“正如天文学和基因组学那样,从各个相关实验室喷涌而出的数据流,以及数据存贮和分析工作将不可避免地水涨船高,或成为一种巨大的推动力,然而,神经科学界目前还不具备这种能耐。”

“终极目标是认识大脑在健康和疾病两方面的作用,最终帮助治疗包括抑郁症、癫痫、阿尔兹海默氏症和自闭症等在内的疾病,”范·伟登说,“我有两个日程表,一是理解大脑是如何工作的,另一个目标还不清楚,或许是最终带来一场精神健康领域的革命性运动。”

丘恩说:“在迎来疾病治疗革命的基础上,脑科学计划或将带来一场产业革命,其中,机器人学作为一支劲旅,很可能受益于大脑的研究。正如核爆炸一样,以很少的能量做不可思议的事情。试想一下,如果我们能够揭开它的秘密。”

资料来源 Physics Today

责任编辑 则 鸣