在科学、工程和数学领域,博士后的数量和时间跨度一直在增加,他们的就业方向也各不相同。良好的指导有助于博士后实现自己的目标。

博士后求职形势严峻

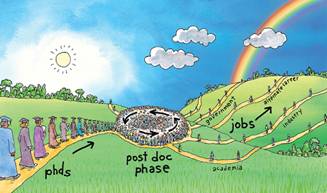

要在科学领域创立一番事业,博士后经历已经变得不可或缺。在美国,科学、工程和数学领域的博士后数量已经从1980年的不到2万人增长到现在的6万多人。与此同时,刚刚毕业的博士生为了谋求终身职位所花费的时间也增加了――在许多领域都远远超过3年。总体而言,博士后阶段对一个数学家或科学家的职业生涯的重要性已经大了许多。《科学》杂志官网博客栏目“职业生涯”最近的一项投票表明,虽然80%的博士后在学术机构工作,但在2012年,只有20%的博士后找到了终身职位。这一统计数据与我自己在杜克大学做数学博士后时的经历产生了共鸣。我还记得当时因写作博士论文已经搞得筋疲力尽,同时还要面对一个不确定的未来。

经过多年的深入研究,我们发现对近来的博士来说就业市场委实残酷,特别是对于那些有地域要求或寻找某个特定类型的研究机构的博士来说更是如此。有时候,他们在找到终身职位之前,必须先从事一系列的博士后工作。不过,博士后职位也让他们享有从事研究和教学的自由。博士后被证明完全有能力履行学术职位或企业职位所要求的职责,当然即便已经拥有丰富的教学和科研经验,他们仍然还在开拓新的领域。在这个重要关口,对博士后导师来说,怎样指导最合适可能是非常大的一个挑战。

大多数用于支持博士后的资助基金都要求一份书面的指导计划。美国国会于2007年立法通过了《为有意义地促进一流的技术、教育与科学创造机会法》,旨在解决与博士后指导工作相关的问题。它要求研究机构在向美国国家科学基金会申请基金支付博士后工资时,必须在资金申请报告中包含一份指导计划。该计划必须说明博士后在某个项目中将获得的职业发展机会。我曾为美国国家科学基金会写过这些计划,作为评审小组的成员之一我也评审过不少。尽管可以肯定地说,没有指导计划的申请一定不会得到资助,但指导计划写得怎样却无人过问。

缺乏针对博士后指导工作的问责制,可能会导致特别重大的问题。指导工作需要花费精力,而大学教师都忙得很。而忽视指导博士后的话,其造成的消极影响会比一个博士后找不到理想工作造成的消极影响更大。然而,指导计划的要求确实向资金申请者传达了一个信息:他们应当考虑最好的办法,为博士后的职业生涯提供建议。在我自己从博士到终身教师的职业生涯中,我收集了一系列这类基于经验和文献的指导工作的做法。

我自己的个人经历

当我回顾在杜克大学的博士后生涯时,我会觉得那是一段理想的时光。完成博士毕业论文之后,我如释重负,并且能够继续和我以前的导师迈克尔·希勒一起工作,同时还有机会与新的研究导师汤姆·维特尔斯基合作。与大学里的一群博士后伙伴一起从事教学活动让我很享受。我不需要做服务工作,还能奢侈地享受每个学期只开一门课的教学工作量。

尽管如此,我依然记得自己曾经想过,一个博士后应该期待什么样的指导水平,我当时对于自己的未来存有诸多疑虑。我不知道是否要马上去申请工作,还是再等上一年;不知道要将研究重点放在博士期间攻读的课题上,还是去做一个新的项目,抑或是试着两者兼顾。我试图弄清学术方面的工作需要什么,但我从未参加过系里的会议或者教工大会,所以几乎不了解院系管理和决策流程。我没有真正了解过在企业的工作机会;尽管有朋友在国家实验室工作,我还是不确定自己对那类机构能否胜任。我对年轻教师所要经历的任期流程都没有洞察力。由于博士后都是短工,我们似乎很难、也可能是没有强烈的愿望,将自己完全融入系里的常规生活之中,就像新来的终身教职也会遇到这些情况一样。

2007年,我在哈维姆德大学数学系找到一份新的工作时,我的同事安德烈·伯诺夫正在酝酿成立一支博士后教研团队。此前,哈维姆德大学刚刚因数学系的示范项目获得了首届美国数学协会奖,和未来的教师们分享我们系的文化和专业技术看上去似乎适逢其时。伯诺夫邀请同在数学系的我和乔恩·雅各布森与他一道开展这项计划。彼时,美国国家科学基金会对开发上佳的博士后指导工作做法颇感兴趣,有好几个关注职业转型期的项目,比如《加强数学科学劳动力》、《研究与教育纵向一体化》和后来的《关键临界点的指导工作》等。

我承担了指导计划的设计工作,并联合了由我的朋友、如今在谷歌公司担任计量分析师的杰夫·戴维斯牵头的美国希格玛赛科学荣誉会的一项研究。当时,这项研究在所属领域绝无仅有。即使在今天,也还没有全面的数据可以对博士后经历进行阐释,尽管全美博士后协会、美国国立卫生研究院、美国科学促进会和其他一些组织正在努力填补这一空白。为了试图弄清早期职业生涯阶段成功的因素,希格玛赛荣誉会从2003年至2005年对雇佣了美国40%博士后的47个研究机构中的博士后进行了调查。他们对成功的四个度量指标,即:满意度、博士后与导师关系的好坏、博士后与导师有无冲突和科研生产力,进行了评价。

分析表明,“全面的专业发展与结构化指导对成功的衡量具有最广泛、最巨大的影响。尤其是当博士后一开始就要和导师共同完成书面计划时,与没有书面计划的博士后相比,他们投稿给需要同行评审的期刊的论文多23%,以第一作者发表的论文多30%,撰写的资金申请计划多25%。该研究发现,“教学经历、接触非学术职业以及计划写作和项目管理方面的培训,也都与很多积极的结果有关。”我对此结论深有感触。我在杜克大学做博士后时,书面计划不仅让合作导师有机会跟我分享他的想法,也让我有机会向他提出问题。当机会来临时,我努力将这些建议应用于实践当中。

在学校和美国国家科学基金会的支持下,哈维姆德大学的博士后奖学金变成了现实。在五年中,我们为5个博士后提供了为期两年的工作机会,他们后来都在文理大学获得了终身教职。我们与他们保持着联系,共贺他们取得的成功与角色的转变,也在他们遭遇挑战时给予支持。看到他们在新的环境下事业渐成,并将他们所学的技能应用于实践,这真是一件激动人心的事情。另外,我也欣赏他们作为我们教师队伍中的一员时,他们的观点在我们系所发挥的作用。

博士后指导计划

我们的资助在第五个年头进入尾声之际,我想向其他指导博士后的教师推荐几个我们在计划中做得比较成功的地方。我们的计划旨在为将会到和我们类似的本科教研机构工作的教师提供指导,确保博士后有一个宏伟而又现实的计划,让他们得到不同的导师而不仅仅是一个导师的建议,让他们融入教师生活,为进入就业市场做好准备。我经常问我们的博士后(只是半开玩笑),他们是否觉得获得的指导太多了,但他们似乎都不这样认为。

自从1980年以来,科学、工程和数学领域的博士后数量从不到2万人增加到2010年的超过6万。

正如我此前所言,研究表明,书面计划能够帮助博士后对自己的目标进行清晰可行的定位。有时候,在完成了高强度的论文写作任务之后,即使教学工作量不大,也可能很难保持战斗力。共同制定短期和长期研究目标以及定期会面有助于博士后保持动力。经常调整目标既可以当作动力,也可以看作奖励。

就像在大多数计划中一样,我们甚至在博士后进系之前,就会给每一个博士后配备一名研究导师。另外,还有一名教学导师和一名专业发展导师会为他们提供新的视野与建议。

我们的博士后每个学期都只教一门课。限定的教学任务使博士后能够专注于研究,同时又能为他们提供丰富的教学经验,而这种经验对于以教学为中心的大学的职位非常重要。参与我们计划的博士后最初被分配去教我们学校所有学生必修的入门课程。我们让博士后与一位经验丰富的教师结成对子,共同教授一门课的不同部分。当这个教学对子讨论课程计划、讲座、作业和考试时,另一个不参与课程计划或教学的教师对课堂讲座和讨论进行观察。那样,两位教师可以从不同角度对该博士后的教学能力撰写有说服力的详细的推荐信。

第一个学期之后,我们的博士后可以选择讲授更高级的课程。这些课程通常是以团队形式进行授课的,会给博士后提供更难且更不规范的课程资料。这种指导也能确保该课程在讲授时保持一贯的严谨。

除了研究导师和教学导师,我们还给博士后配备了职业发展导师。他们给博士后检查申请材料,组织模拟面试,对工作会谈进行反馈,以及讨论工作谈判问题。我的同事迈克尔·奥里森提出,指导性讨论“通常关注如何最好地指导就业。作为过去10年的遴选委员会成员,我很高兴能够从由好几个数学家组成并且衡量标准不同的委员会的角度,就这类指导之于一个强大的求职者意味着什么的问题,分享我的看法。”我们的博士后会在第一年申请几份理想的工作,如果有必要的话,他们会在第二年进行更广泛的求职活动。

我们还让博士生参与教师生活会,这样他们就能更好地理解当一名教师意味着什么。我在做博士后时,对系里的管理工作知之甚少。相比之下,我们的博士后能够像学校的教师一样,参加系里每年一度的学系年会、周会和学校的教职工大会。他们在系里时,我见过他们在制定决策的过程中发表自己的见解,因此做出了巨大贡献(当然,某些会议博士后并不适合参加,比如讨论复职、晋升和任期的会议)。

加强指导的另一个方式,是邀请博士后参加为新聘终身教职教师开展的适应性活动和培训活动。院校足够大的话,这群人可能是同一个系的许多人,但我们的博士后是和全校的访问教师及终身教职教师一起参加这些职业发展活动的。近期的博士后阿曼达·鲁伊兹说:“新教师午餐让我感觉自己就是这个群体的一份子,他们从未让我觉得自己不如终身教职教师。我对高等教育的结构和政治有了很多的了解,也知道了如何去度过最初的几年时间。”

博士后在申请工作时,谈一谈他们对研究机构的贡献大有裨益。我们的博士后参加了系里的项目,加入了学生俱乐部,如奇卡诺及美洲原住民科学促进会(SACNAS)和工业与应用数学协会学生分会。如今在迈斯沃克公司工作的艾琳·伯恩曾带着学生去攀岩,如今在威斯康星大学欧克莱尔分校工作的乌苏拉·维策尔曾带着学生一起阅读我们学校图书馆特殊馆藏的罕见数学书,而如今在圣地亚哥大学工作的阿曼达·鲁伊兹曾和学生一起去参加过美国SACNAS会议。

为了让博士后更进一步地参与进来,我们鼓励他们为我们为期一年的高峰体验课程提供指导。通过一对一的研究合作,他们还成功地对撰写毕业论文的学生进行了指导。我们给博士后划拨经费,通常以与资深教员和他们的学生结成对子的方式,让他们指导两个暑期生。他们还共同参与“临床计划”的指导工作,该计划为由大约四个学生及一个导师和企业联络员组成的小组提供工业项目经验。

我们的博士后导师制从各个方面确保博士后们能凭借出色的申请――引人注目的详尽的资料、出色的研究以及深入的教学、指导和服务经验――从计划中脱颖而出。不过,如果求职者拥有强大的网络,申请过程会顺畅得多。我在做博士后时,即使是在正式面试之前,参加会议对我求职成功也有着至关重要的意义。

我们的博士后职位包括旅行基金,我们还鼓励博士后们去参加会议,去临近的机构访问并展示他们的研究。在他们去之前,教师们会去观摩他们的讲座并提出反馈意见。这类事情传统上是由研究导师来做的,但让某个来自其他领域而且对该研究领域不熟的人充当测试观众可能十分管用。我很好奇,会有多少研究生或博士后会把会议当作非正式的工作面试呢?有些博士后在与他人会面时要比别的博士后自信许多。在数学界,导师的介绍,起着重要作用。

实践与政策

尽管博士后并不会对我们系里的每一个决定都知情,但他们在开始下一份工作时已经有了第一手经验,知道一个系如何运作。他们从系里的许多老师和学校的同事那儿,知道了教师生活会是什么样子。毫无疑问,我们提供的多层次指导需要获得资深教师的大力支持。尽管我们的博士后在刚来的时候都极其出色,但他们还是坚持认为,在哈维姆德大学获得的指导帮助他们找到了理想的工作,让他们在开始新工作时更加自信。

所要求提供的博士后指导计划及互联网资源有助于将导师的关注目标集中在博士后的需求上。但最终,导师的责任不仅是制定好计划,而且还要坚决执行这些计划。资助机构应该考虑使用简单的机制,比如在年度报告中制作一份备忘录,鼓励审查人员谨慎分配指导任务并跟进,检查指导计划中承诺之事是否落实。

可能有人会说,没有导师的指导,博士后也能靠彼此的支持找到工作。在《自然》杂志2014年9月份刊登的一篇文章中,保罗·斯马格里克和他的同事报道称,“研究人员所获得的关于工作的指导――不管是来自导师还是同事――与他们的满意度息息相关。但在《自然》杂志最近的薪资调查中,大多数受访者给出的评价都不怎么乐观:只有四分之一的人对他们获得的指导感到满意,有一半的人称这几乎没什么影响。”我希望将来的研究能提供更好的关于博士后与早期工作之间的过渡的信息。我们仍然不知道导师制的某些方面是否会影响博士后在学术界的去留,也不清楚怎么做才能防止博士后因没有获得可能永久的职位而陷入困境。指导的量要有多少才足以有效呢?

我相信,越来越多的导师已经认识到了博士后的需求,加上政策的变革,这些都改善了博士后的生活。美国国家科学院、美国国家工程院和医学研究所联合出版了《增加科学家和工程师的博士后经验》一书,作为构建高校博士后经历的指南。书中明确为研究机构、博士后和导师提出的建议,与希格玛赛研究项目的许多结论有共通之处,比如有必要将目标写下来,有必要对表现提出阶段性反馈等等。书中还有关于最佳实践案例的信息。现在,我们必须在全美的博士后项目中一以贯之地实践这些想法。

我发现,在专业发展方面与我们的博士后一同协作,并帮助他们指引自己的早期职业生涯,让人受益匪浅。我还吃惊地发现,在这件事上我居然花了那么多时间和精力。谢天谢地,我们系重视并且认可了我所做的这些工作。我希望别的系能从这篇文章中得到启示,开发出一套最好的实践方案,让教授投入时间去支持他们的博士后,并帮助教授设计和实施成功的指导计划。

资料来源 American Scientist

责任编辑 粒 灰