不过最近几年里,卡隆团队用行动证明,拥有众多化石遗迹的布尔吉斯岩层并不局限于沃尔科特发现的那块区域,而是要向外延伸数千米。这个夏天的发掘工作正是卡隆对这块狭长寒武纪地质走廊最新的一次考察。每一次考察都能发现一些震撼世人的未知生物,其中有许多都已经在那些备受瞩目的论文中介绍过了,比如:一种与鱼类有亲缘关系的小生物Metaspriggina(字面意思为“变种斯普里格蠕虫”),卡隆推测这种生物可能聚居并且是脊椎动物的祖先;长着钳子的Tokummia(都昆虫);以及一种外形酷似冰淇淋甜筒的“软舌螺”,2017年,卡隆的博士生约瑟夫•莫斯乌克(Joseph Moysiuk)将其归类为有壳“腕足类”,这一门类中的有些品种一直延续到了今天。

全球其他地区的地质遗迹同样也为我们探秘寒武纪提供了新资料。现在,科学家可以利用高质量化石标本、新型成像技术以及生物遗传学和发育学理论来探秘寒武纪生命大爆发。“涌现了很多有关寒武纪的新发现。”华盛顿特区史密森尼国家自然博物馆古生物学家道格•欧文(Doug Erwin)说道。一直以来,研究者们始终梦想着将这些奇怪生物归入生命演化之树上合适的位置,也就是探明孕育了这些生物的寒武纪生命大爆发的前因后果。他们也许从未如此接近这一目标。

每项新发现都能给研究人员带去发掘并想象这些貌似外星生物的纯真乐趣。在休息期间,卡隆小心翼翼地展示了这些年来最珍贵的一项发现。这块化石刚刚发现,是一副手掌大小的完整甲壳,中间还有一条脊柱,就像一顶冷冻在古老岩石中的普鲁士军盔。化石中的生物显然又是一个未定物种,看上去倒有点像是宇宙飞船,所以卡隆的团队称其为“母舰”。

光是拿着这块化石,卡隆就有些紧张不安。这也难怪,因为布尔吉斯页岩化石实在是太珍贵了,加拿大公园管理局甚至对卡隆他们发掘化石的具体地点秘而不宣,还用摄像头把这整块区域监视了起来,对化石偷猎者则坚决起诉。卡隆表示,皇家安大略博物馆还曾在租借一块布尔吉斯页岩标本时,给它上了50万加拿大元的保险。那件标本上的生物还是通过多件标本一同认证的,而卡隆手中的这件标本自身就能确定一个全新物种。

多年以前,卡隆就开始怀疑落基山脉中可能还有化石丰富度能与沃尔科特发现的那个地质遗迹匹敌的地方。2012年,突破性进展出现了,那是一片靠近大理石峡谷的区域,2003年的一场山火烧毁了该地的树木。当时,卡隆考察队的先头部队正在穿越一条填满了岩石碎块的雪崩沟槽,他们发现自己周围的岩石上似乎都是一些软体动物的形象,其中有许多自己从来没见过的外形。“当时可以肯定的是,此前绝没有人怀揣着搜寻化石的目的走过这片岩石遍布的地区。”卡隆考察队的元老级人物、加利福尼亚州克莱蒙特市波莫纳学院地质学家鲍勃•盖恩斯(Bob Gaines)如是说。2014年,他们返回这片区域开始发掘化石。他们最后总结,大理石峡谷中发现的物种至少有1/5是此前未知的。现在,考察队又沿着峡谷前往其他地点了。

从这些化石初见天日起,寒武纪生物和现今生物之间的关系就成了争论的焦点。鉴于有些布尔吉斯页岩化石中的物种(比如腕足类)一直从寒武纪延续到了今日,沃尔科特把他发现的这些古怪生物归入已知门类。于是,他便做出结论:几乎所有形似现今节肢动物的寒武纪生物都是甲壳纲动物。

然而,古生物学家们随后就有了新的想法。哈佛大学的古尔德(Stephen Jay Gould)可能是将寒武纪生物的魅力展现得最好的人。在其1989年出版的著作《奇妙的生命:布尔吉斯页岩和自然史》(Wonderful Life:The Burgess Shale and the Nature of History)中,古尔德花费大量笔墨描述了从沃尔科特发现的城市街区大小的地质遗迹内发掘出来的“奇妙生命”。古尔德辩称,“怪诞虫”(Hallucigenia)这种长着腿和硬刺的古怪虫子(恰如其名),似乎与后来的生物没有什么关联。于是,他特地为这种不同寻常的生命形式划出了一个专属门类,并且宣称,这种生物是生命进化过程中惨遭遗忘的实验,随后又因命运中的突发事件而被彻底抛弃。

布尔吉斯页岩,这片位于都昆溪上方高处的层状岩石结构让我们第一次见识到了生活在5 亿年前的某些生物

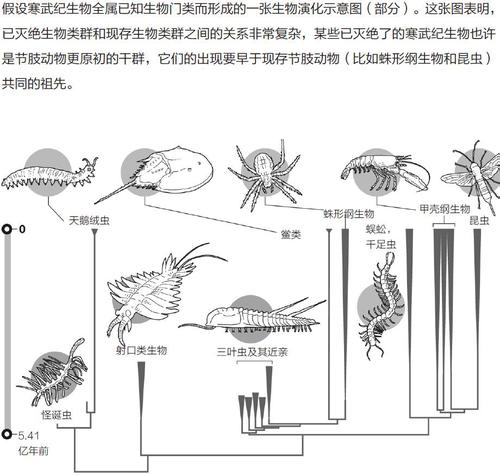

当代古生物学家则选定了另一条理解寒武纪生物的道路。节肢动物大概是地球上最为成功的生物。在生物演化树中,许多分支都会在尚未灭绝的节肢动物(比如蛛形纲生物、昆虫、甲壳纲动物)这里结束。这些节肢动物组成了生命演化树上的“树冠”部分(称为“冠群”)。然而,部分布尔吉斯页岩中的生物很可能来自分化出这些树冠的“树干”部分(称为“干群”)。演化树上的这些分支留下的后代都灭绝了,就像一位在家族大合照中露齿而笑却没有子嗣的叔祖父。从这个角度上说,古尔德笔下的“奇妙生命”是属于树干部分的生物,尽管它们不是现今生物的直系祖先,但仍和它们的直系祖先有亲缘关系。从加拿大洛基山脉中发掘出来的更新一些的化石证据也支持这一观点。例如,卡隆就在2015年辩称,他的那些怪诞虫标本的特征表明,这种生物应该属于天鹅绒虫那一脉生物演化树的树干部分。而天鹅绒虫至今仍生活在热带雨林中,以喷射黏液的方式猎捕食物。

卡隆团队发现的这些飞船状化石也等待着做类似的分析。初看起来,卡隆团队觉得它们要么是一个全新的物种,要么是射口类生物。射口类生物是节肢生物的干群,寒武纪时期大名鼎鼎的顶级捕食者奇虾(一种长达半米、牙尖爪利、擅长游泳的生物)就是其中之一。在演化时间线上将这个干群产生的分支一点点全部补齐,就能让我们“逐步看到节肢动物的身体是如何一点一点演化出来的”,瑞士洛桑大学古生物学家阿里松•戴利(Allison Daley)如是说。

整个寒武纪古生物学最重要的一大课题,就是这场判定化石上的生物究竟属于哪个分类的游戏。在这场游戏中,大家争相发现已知新旧化石上的生物特征部分。这场竞逐风险颇高,有时还会引起争议,但在这个过程中也许会改变生物演化史。

在过去的几年里,古生物学家已经用一系列新技术解决了这个问题,其中包括,可以识别标本化学组成并将其绘制成图的扫描电子显微镜,以及可以在不伤害标本的前提下透视化石的计算机断层扫描技术。这些工具还展示了一系列令人震惊的化石内部特征:变成了化石的寒武纪生物大脑。从2011年开始,如今在英国埃克塞特大学工作的古生物学家马晓娅发表了一系列主要内容为“在保存特别完好的中国化石中追踪古生物神经组织”的论文。这些神经系统结构为我们在传统解剖学结构之外,找到了另一条可以为古生物分类的同样可行的道路。同时,其他团队也拿出了自己的那些引人瞩目的化石标本。

比如说,在中国西南地区发现的昆明澄江虾化石中,“我们发现这种神经结构看上去就像一条珍珠项链一样,并且几乎贯穿整个躯体。”即将在哈佛大学任教的哈维尔•奥特加﹣埃尔南德斯(Javier Ortega-Hernández)说。他的团队是由中国云南大学杨杰领衔的。该团队在2016年提出,这条项链其实是缀满小型神经元簇的神经索,并且神经索自己长出了微小的神经纤维。现在的节肢动物已经没有那些纤维了,但天鹅绒虫和曳鳃动物仍保留着此种结构。这体现了那些灭绝已久的节肢动物干群和这些生物类群之间的亲缘关系。

持反对观点的学者则声称,以马晓娅和奥特加﹣埃尔南德斯为代表的这派古生物学家过度解读了这些化石,所谓的神经组织根本就是子虚乌有。他们表示,那些结构中的大部分可能都只是微生物死亡后,肌肉或内脏这样的内部组织分解形成的生物膜产生的“光晕”。然而,还有一些研究人员则持肯定态度。“如果你仔细看过那些保存得极好的神经系统,那就不会有任何争议了,这些组织都是真的。”瑞典乌普萨拉大学古生物学家格拉汉姆•巴德(Graham Budd)说。巴德也是目前使用的“干群﹣冠群”概念的缔造者之一。

那些利用解剖学结构修改生命演化树的大胆论断同样也在整个学界内产生了类似的争议。比如说,其中有一种观点认为,怪诞虫与天鹅绒虫之间的亲缘关系应该从其爪子的具体形状来判断。然而,别的团队则反驳说,通过爪子并不能判定怪诞虫是天鹅绒虫的祖先。

这种争议和不确定性让古生物学家前所未有地渴望得到更高质量的新标本。“有了高质量的新标本,你就可以在争议出现时,拿出这些化石,然后说:‘瞧,这就是我们看到的特征。’”在一座位于都昆溪上方高海拔地区的帐篷中,卡隆一边暖和着身子,一边说道:“如果没有这些化石,那怀疑就只能是怀疑。”

整整6周,卡隆团队都要待在树木稀松的高海拔地区的帐篷中,与酷暑寒冬、林火浓烟做斗争,还要利用通电围栅防范灰熊。最后,在结束考察撤出国家公园时,他们还要严守规定,汗流浃背地把带来的一切事物都搬出这个地方,一点都不能剩下。然而,发掘出来的化石让这一切糟心的事都烟消云散了。

那是八月一个寒冷的早晨,第二天就会有一架直升机前来接走所有考察人员,因此,这天是发现新化石从而打破谜团(也就是找到原本位于“母舰”甲壳内的生物躯体)的最后机会了。

这个九人团队从营地出发,一路步行前往位于陡峭山坡上、乱石嶙峋的化石区。三叶虫化石直挺挺地耸立在最外层岩层之上,但在这次考察行动中,它们甚至不能让探险队成员瞧上一眼。到了化石区,大多数队员都在“开山碎石”,而卡隆的研究生则在协助皇家安大略博物馆馆长马里亚姆•阿卡拉米(Maryam Akrami)小心翼翼地打包他们的最新发现。“今天是最后一天了,”卡隆说:“可别弄坏了!”

在这座山谷中,每一次成功的发掘行动都以同一条岩石带为目标,这些岩石记录的都是同一地质年代的信息。不过,每一次挖掘总能发现一系列新物种。这是因为古代海床各区域环境不同,也就适合不同生物生长。“如果你曾在海水中浮过潜或者游过泳,那就不会对这种海水内部差异感到多么震惊。”盖恩斯说。只不过,这座完全开放的大峡谷同时容纳了这么多不同生物,这让我们得以一窥最早的动物生态系统构建方式。

当卡隆的这处地质遗迹愈发深入地体现寒武纪这一阶段的特点时,另一些地质遗迹则打开了探索寒武纪其他阶段的大门。几乎所有这些遗迹的化石都不同程度地保存了一些在后来的地球化石标本中找不到的生物质偏湿、偏软的细节。2012年,盖恩斯和他的同事给出了一个解释:也许,寒武纪的海洋中到处都充斥着独一无二的化学环境。当动物尸体沉积到海床上的泥土中之后,低浓度硫酸盐会在喜硫细菌的作用下减缓尸体的腐烂过程。与此同时,碱性化学物质就会用碳酸盐把这些尸体包裹起来,尸体的软组织就这样密封在了化石内部。

举个例子,1984年夏天,云南大学古生物学家侯先光在寒武纪泥岩中发现了一枚光鲜亮丽的节肢动物化石,这个生物的腿好像还是活的一样。在此之前,他还发现了一系列散布在中国西南某地区内的完美化石,也就是澄江生物群。

澄江生物群的年代要比布尔吉斯页岩生物群稍早一些——前者大约形成于5.18亿年前,而后者大概形成于5.07亿年前——这些沉积岩以另一种保存方式向我们展示了相关生物。卡隆发掘的那个遗迹的地质过程几乎将化石标本压扁了,与其不同,澄江生物群的化石仍旧保有一些厚度。从2015年开始,包括侯先光在内的中国研究人员就已经开始利用计算机断层扫描技术在不毁坏化石标本的前提下生成三维图像,进而加以研究。目前正有三个处于竞争关系的中国研究小组希望能从这片遗址中做出新的发现,并且每个小组里都有国际合作学者。“这地方绝对能做出大发现,”奥特加-埃尔南德斯说。

除此之外,还有一些地质遗迹也同样引人瞩目,比如澳大利亚的鸸鹋湾。2011年,古生物学家宣布他们在此地发掘出了带有复眼的射口类生物化石。还有摩洛哥的Fezouata生物群:2010年,比利时根特大学的古生物学家彼得•范罗伊(Peter Van Roy)宣告在此地发现了类似的古生物化石。每处地质遗迹都提供了不同的研究视角。“各遗迹化石群之间的差异非常大,”英国剑桥大学古生物学家尼克•巴特菲尔德(Nick Butterfield)说,“但这些差异出现在不同方面。”

例如,摩洛哥古生物样本的年代要稍近一些(略晚于寒武纪时期),它们表现的是寒武纪经典奇特古生物与我们更加熟悉的后期生物之间的过渡物种。“目前,我们仍旧处于化石解析阶段,”该项目合作者戴利说,“这是一个机会,我们可以由此研究某些生物类群灭绝和另一些类群能取代它们的原因。”

尽管这些已经退出了历史舞台的生物化石持续不断地从地层中涌现,寒武纪生命大爆发的全部意义仍旧是一个谜。如今下属物种最多、最为常见的节肢动物搅乱了整个寒武纪生态系统。戴利在2018年5月发表的一篇论文中宣称,从目前所得的这些化石判断,寒武纪既见证了许多现代生物类群的诞生,也见证了它们逐步分化、走向繁荣的过程。然而,另一种研究方法却得出了不同的结论。遗传学家利用一种名为“分子钟”的工具追溯生命演化树。分子钟从现存生物的基因差异开始(这种差异是在漫长历史长河中无数随机基因突变积累起来的结果),将时间拨回到分化产生的那一刻。

近来利用这种方法做出的研究表明,在寒武纪之前1亿年左右,现代生物就已经开始朝着自己的“门”类演化了。这一发现告诉我们,那些类群是后来慢慢演化出来的,而不是在寒武纪时期突然跃入历史舞台的。只不过,这在目前的化石记录中还不明显或者还未引起我们的注意。

对于寒武纪生命大爆发之前的生物,古生物学家也掌握了一些模糊线索。在那些寒武纪奇异生物出现之前许久,一系列更加奇特的海洋生物在现今纳米比亚和澳大利亚地区的沉积岩中留下了印记。这些称为“埃迪卡拉生物群”的化石和寒武纪生命奇观一样,向古生物学家发出了诠释其来龙去脉的挑战。然而,这些生物甚至更加古怪。它们在化石上留下的痕迹表明,其中的部分生物具有分形结构,另有一些则存在三叶对称结构。此外,埃迪卡拉生物没有明显的口器、内脏或者附肢,这更让相关研究举步维艰。“现在,怪物的旗帜移交到了埃迪卡拉生物的手上。”麻省理工古生物学家乔•伍尔夫(Jo Wolfe)说。

藏身于页岩中的一块花边蟹化石,花边蟹是一种灭绝已久的节肢动物干群生物,学名为马尔三叶形虫

大部分埃迪卡拉生物在寒武纪沉积岩形成前就消失了,它们也许是在第一次生物大灭绝中灭亡了。不过,许多研究人员怀疑,部分埃迪卡拉生物在生物演化树上拥有一席之地,它们或许是早期干群生物。一种名为金伯拉虫的埃迪卡拉生物看上去的确像是一种动物,它就像是在海床上缓慢移动并且进食的蜗牛或者蛞蝓。8月的时候,就已经有观点认为“春光虫”这种叶状寒武纪生物就是一种动物,并且还把它安在了埃迪卡拉生物那一脉分支上。这样一来,春光虫的那些埃迪卡拉亲戚们当然也就可以在生命演化树上占据一个位置了。9月,研究者们宣称,一种名为“狄更逊水母”的典型埃迪卡拉生物化石(外形就像一片对半劈开了的圣诞火腿)内部含有脂质分子,并且这些分子和如今这些动物体内的脂质分子颇为相似。

“现在出现在我们面前的是埃迪卡拉时期动物降临的起始阶段,”加州大学河滨分校古生物学家玛丽•德罗塞(Mary Droser)说,“这要比单纯的寒武纪生命大爆发更加有趣、更令人兴奋。”

即便埃迪卡拉生物取代寒武纪生物,成为真正的现代生物始祖,寒武纪生物学自身仍在蓬勃发展。卡隆和他的团队仍在锲而不舍地追寻能够表明埃迪卡拉生物、寒武纪生物以及现今生物类群之间关系的化石特征。其他研究者也在努力解释寒武纪生命大爆发的起因。也许,寒武纪时期的大气氧含量激增,这使得生物长得更大、更强壮并且更有活力。又或者动植物尸体腐烂后,大量钙质流入海洋,促使寒武纪生物演化出了坚硬的骨架。一种可能就是,生物学自身引发了这场生命大爆发。掠食、自由泳以及在海床上挖坑这些进阶生物行为——全都在寒武纪时期或者稍早于寒武纪的时期内出现——可能把原本平静的全球生态圈改造成了一场生物类群间你死我活、你追我赶的高风险进化竞赛。这场生命大爆发可能也标志着,在千百万年平静的进化过程之后,生物终于积累了打造身体和沿着某一特定方向随机进化的足够基因。巴特菲尔德表示,这套基因储备库“绝对是复杂得不可思议。不用多想就能明白这点。”当然,寒武纪生命大爆发的起因还有可能是众多复杂因素共同作用的结果。

吃过午饭,古生物学家们又开始开凿新的页岩。盖恩斯从每一层岩石中收集了样本,希望能重现每一地质时期的化学环境。接着,卡隆发话了:“结束了,伙计们。别再挖了。”

第二天,最后一项工作,皇家安大略博物馆考察团拆掉了营地,一架直升机拽着装满化石的拖网奔向高速公路旁的集结地。在接下去的数小时内,它会往返于营地与公路之间,一遍又一遍地重复这个单次大约只需10分钟的过程。由于前来采访的记者已经看到了部分标本(其中就包括“母舰”),它们会在未来几个月内匆匆出现在期刊论文上。其他化石则会安静地待在储藏柜里,等待新技术出现或者有研究生提出了相关问题。当考察团挤成一堆,等待直升机前来接应的时候,一种外形似兔的小哺乳动物“鼠兔”从山丘后面大声喊叫起来。直升机每往返一次,人类在这片区域活动留下的印记就减少一分,最后就只剩下挖掘过了的化石区一片狼藉。大部分化石仍旧躺在化石区内,夹在两层岩石中间,等待着下一个考察季的到来。

资料来源 Science

————————

本文作者约书亚·索科尔(Joshua Sokol)是一名驻波士顿记者