长期以来,科学家一直在为病毒的传播方式争论不休。飞沫!不,气溶胶! 争论的核心是一个微小的错误。

一天清晨,琳赛 · 马尔(Linsey Marr)轻轻走到餐桌旁,戴上耳机,打开了云视频会议软件Zoom。电脑屏幕上开始出现几十张她熟悉的面孔;她还看见了一些不认识的人,包括世界卫生组织(WHO)的COVID-19技术负责人玛丽亚 · 范科霍夫(Maria Van Kerkhove)以及其他几位顾问。2020年4月3日,WHO总部所在的瑞士日内瓦时间刚过下午1点,而马尔和丈夫及两个孩子住在美国弗吉尼亚州的布莱克斯堡,那里才刚刚迎来黎明。

马尔在弗吉尼亚理工大学从事气溶胶研究,也是全球为数不多的同时还身兼传染病研究的科学家。在她看来,新冠病毒似乎可以悬浮于空气中,感染任何吸入足够量的人。这对于身处室内的人来说构成了相当大的风险。但WHO似乎并没有清晰意识到这一点。不久前,WHO还在推特上发布“事实:COVID-19不是通过空气传播的”。这就是为什么马尔联合其他35位气溶胶科学家一同警告WHO这是一个巨大的错误。

在Zoom会议上,马尔等人列出了案例。他们例举越来越多在餐馆、呼叫中心、游轮和合唱团排练中发生的超级传播事件。在这些案例中,与病毒携带者隔着房间的健康人群最终还是遭受了新冠侵袭。这些案例违背了WHO发布的一项主要安全准则:人与人之间应保持3至6英尺(0.9~1.8米)距离,并经常洗手。如果像WHO所说的那样,SARS-CoV-2仅以快速落至地面的大飞沫形式传播,那么保持距离和勤洗手理应完全足以防止上述传播事件,可事实并非如此啊!马尔等人认为,有传染性的空气更有可能是罪魁祸首。但WHO的专家似乎不为所动。如果要宣布COVID-19 能在空气中传播,他们需要更直接的证据来证明病毒在空气里含量丰富,而这可能需要花费数月时间;与此同时,每天都有成千上万的人感染新冠。

在视频通话中,气氛变得紧张。马尔回忆道,有一次,此次会议的安排者、受人尊敬的大气物理学家莉迪亚 · 莫拉夫斯卡(Lidia Morawska)试图解释不同大小的传染性粒子可能传播多远,但WHO的一名专家却突然打断了她的话,认为她错了。他的粗鲁令马尔震惊,她认为:“他不该和莉迪亚争论物理问题,毕竟莉迪亚才是物理学方面的专家。”

二十多年来,莫拉夫斯卡一直就空气污染的巨大影响向WHO的另一个分支机构提供建议。在煤烟和灰烬微粒(通过烟囱和排气管进入大气)的问题上,WHO欣然接受了她的物理理论——许多不同尺寸的颗粒都能悬浮于空中、远行并被人体吸入。不过现在,WHO的顾问似乎在说,同样的原理不适用于携带病毒的呼吸道颗粒。对他们来说,空气传播这个词只适用于小于5微米的颗粒。视频会议上的两个阵营被困在他们各自群体的特定行话中,无法理解彼此。

会议结束后,马尔有一种挫败感。她回忆道:“好像他们已经达成共识,会议讨论不过是为了安抚我们而已。”对于被医疗机构成员忽视的情况,马尔并不陌生,常被视为认知侵入者的她习惯于坚持自己对既有知识的怀疑立场。然而这一次,她感觉到的威胁远不止于来自他人的反对和敌意——新冠全球大流行已经开始了,而在此时纠缠于无效的争吵是极其糟糕的,这种争吵是一个更大问题的症候——还在于公共卫生政策正被过时的科学体系支撑。她要让改变发生。但首先,她必须解决导致他们的沟通如此失败的知识难点。

和莫拉夫斯卡一样,马尔在职业生涯的头几年致力于研究空气污染,但她的首要课题在21世纪前十年的后期开始发生变化。当时的马尔将她最大的孩子送到托儿所。那年冬天,她注意到,尽管托儿所工作人员有严格的消毒程序,但教室里的孩子们还是集体性地出现了流鼻涕、支气管炎和流感。“这些常见的感染真的会通过空气发生吗?”马尔想知道。于是,她拿起了几本医学入门书籍来满足自己的好奇心。

飞沫传播与空气传播的界限在哪里

根据医学经典,几乎所有呼吸道感染都通过咳嗽或喷嚏传播:每当病人打喷嚏时,细菌和病毒就会像枪中的子弹一样喷射出来,接着迅速下落并粘在0.9~1.8米扩散半径内的任何表面上。如果这些飞沫落于鼻子或嘴巴处(或落在手上然后通过接触转移至脸部),就可能引起感染。只有少数疾病被认为打破了此种飞沫传播原理,例如麻疹和肺结核的传播方式就有所不同,它们被认为是“空气传播的”,即通过藏在气溶胶内传播。微小的气溶胶粒子可以悬浮数小时并传播比飞沫更远的距离——只要感染者在呼吸,它们就能传播。

飞沫传播相比空气传播的不同会造成巨大的影响。应对飞沫传播的主要预防措施是多用肥皂勤洗手;然而在具有传染性的气溶胶面前,空气本身就成了对你的威胁,如果SARS-CoV-2的确通过飞沫传播,那么给患者提供隔离病房就成了必选项,昂贵的N95口罩也将成为所有医务人员的必需品。

气溶胶和小滴(或者说微滴)之间的分界线是5微米。任何直径小于5微米的传染性颗粒都是气溶胶,任何更大尺寸的则都是小滴。WHO和美国疾控中心(CDC)也以5 微米划分小滴和气溶胶。

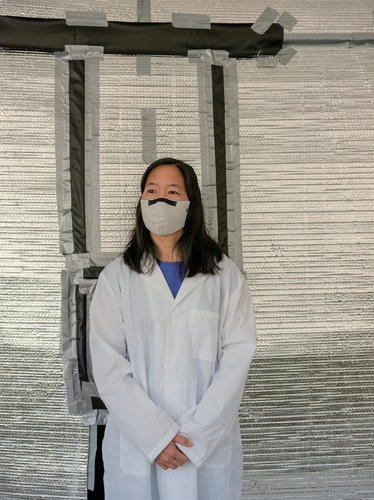

琳赛 · 马尔站在弗吉尼亚理工大学实验室的烟雾室前。她表示,多年来,医疗机构都将她视为局外人

但有一个小问题:“它的物理原理都是错误的。”根据马尔的观点,以她对物体在空气中的移动机制的了解来看,这一物理原理上的错误似乎是显而易见的——现实世界混乱得多,远大于5微米的粒子同样能漂浮于空中,表现得像气溶胶,这取决于热量、湿度和空气流速。她如此说道:“我一遍又一遍地看到错误的数字,这令人不安。”因为这种错误意味着医学界对人们生病的原理存在误解。

长期以来,流行病学家一直能观察到这样一个情况,那就是大多数呼吸道病原体需要通过密切接触才能传播。然而,当多个人处于狭小的空间里,很多行为都可能引起传播事件。患者可能会将飞沫咳到你的脸上,释放出更小的气溶胶,然后你把它吸入体内;又或者,他与你握手,然后你用这只手来揉鼻子。这些行为中的任何一种都是病原体向往的传播方式。

马尔说道:“从技术上讲,你很难拆分每个行为,然后查看究竟是哪一个导致了感染。”就远距离传染来说,只有尺寸最小的颗粒才可能是罪魁祸首;但近距离观察显示,各种尺寸的粒子都在发挥作用。然而,几十年来,飞沫一直被视为罪魁祸首。

马尔决定自己收集一些数据。她在日托中心和飞机等地方安装空气采样器,结果发现流感病毒竟然隐藏在空气里(教科书可不是这么说的),其中最常见的一种流感病毒小到足以在空中停留数小时,且能让人生病。

在2011年,这理应属于重磅新闻。然而,医学期刊拒绝了她的投稿。即便她又开展了新实验,为流感通过气溶胶感染人体的观点增加了证据,但只有《英国皇家学会杂志:界面》(The Journal of the Royal Society Interface)杂志始终愿意接纳她的成果。在不同领域各自为战的学术界,气溶胶一直是工程师和物理学家的钻研方向,病原体则纯属医学问题。马尔是极少数试图跨越鸿沟的人之一,“我绝对是个边缘人”。

马尔经常尝试找到“5微米划分气溶胶”这一说法的出处,但她总难有进展,医学教科书仅仅陈述这个“事实”,并无引用,仿佛此结论是凭空出现的。马尔最终厌倦了尝试,而她的研究和生活继续前进,5微米的谜团则暂时搁置。直到2019年12月,一份出自李玉国团队的论文来到马尔眼前。

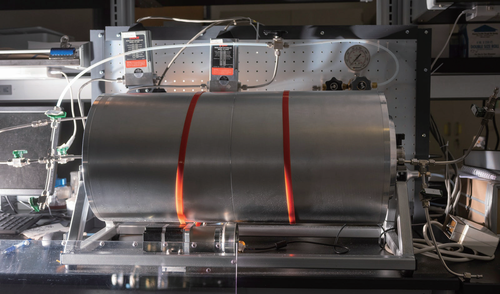

科学家使用转鼓来雾化病毒并研究它们在不同条件下的生存情况

李玉国是香港大学机械工程系建筑环境讲座教授兼公共卫生学院荣誉教授,一直致力于研究室内空气,也是建筑环境领域顶级刊物《室内空气》(Indoor Air)的主编。他的代表作出现于2003年的非典疫情期间。李玉国在针对淘大花园事件(SARS病毒在该公寓大楼集中暴发,331人确诊,其中42人死亡)的调查中得到了最有力的证据,证明冠状病毒可通过空气传播。但在此后的几十年里,他还是很难说服公共卫生界——他们的风险计算其实已经过时、失效了。他决定用模拟计算来展示自己的理论,最后也的确成功地用优美的模拟结果告诉人们,当一个人咳嗽或打喷嚏时,又大又沉的飞沫真的很少,而病原体入侵的关键部位——张开的嘴巴、露出的鼻孔、睁大的眼睛——又真的很小,这无法解释那么多的感染病例。因此,李玉国的团队得出结论,公共卫生机构的理论是滞后的,引起大多数感冒、流感或其他呼吸道疾病的病原体必须得是通过气溶胶传播的。

他们相信自己的发现揭示了5微米分界的谬误,接着更进一步,将此数值追溯至几十年前CDC面向医院发布的文件。马尔因李玉国的论文而无比兴奋。一本杂志邀请她审阅李的论文,而她在草拟答复时毫不掩饰自己的兴奋之情。马尔在2020年1月22日如此写道:“这项工作对于挑战关于传染病如何通过飞沫和气溶胶传播的现有教条非常重要。”

2020年1月正是新冠疫情大规模暴发的初期。马尔写完审稿意见数小时后,中国开始封锁武汉。此后,大流行迫使一个又一个国家“闭关”,WHO和CDC告诉人们要勤洗手,多擦洗物体表面,以及保持社交距离,但他们没有提及戴口罩(中国除外)以及隐藏在室内的感染风险。

在4月通过视频会议与 WHO沟通的几天后,马尔收到了另一位气溶胶科学家、来自科罗拉多大学博尔德分校的大气化学家何塞-路易斯 · 希门尼斯(Jose-Luis Jimenez)的电子邮件。希门尼斯很关注WHO提出的那条保持3至6英尺(0.9~1.8米)社交距离的建议。据他所知,该建议似乎是基于21世纪30年代及 40年代的一些研究,那这些实验的作者实际上也争论了空气传播的可能性——如果空气传播属实存在,那么根据定义,社交距离应扩大到6英尺开外。

马尔向希门尼斯表达了自己对5微米边界的质疑,并指出他们两人各自的问题可能存在关联。如果6英尺的建议建立在对气溶胶和小滴的错误定义之上,那么5微米的错误就不仅仅是某个神秘的细节,而是WHO和CDC的错误指南的核心。由此,寻找它的起源一下子成为当务之急。但若想追根溯源,马尔、希门尼斯以及他们的合作者还需要更多帮助——他们得有一位历史学家。

幸运的是,马尔认识一位名叫汤姆 · 尤因(Tom Ewing)的历史学者。他和马尔一样,也在弗吉尼亚理工大学任职,专门研究结核病和流感的历史。他们几人进行了交流。尤因建议再带一个自己的研究生加入,因为那人擅长这种特殊形式的取证。团队同意了。马尔在4月13日给希门尼斯的电子邮件中写道:“这将非常有趣。我想我们会大有所获。”

这位研究生很关键,名叫凯蒂 · 兰德尔(Katie Randall)。新冠疫情暴发对她的论文造成了很大的打击——她不能再开展面对面的调研,所以她向导师保证,她会利用这个春天来整理论文。但随后尤因的一封电子邮件,向她描述了马尔等人的探索以及他们迄今为止发现的线索,这些线索“像考古遗址一样分层,但其碎片或许能组成一个罐子”。兰德尔加入了队伍。

兰德尔曾学习引文追踪——循着参考文献提供的线索去追溯很久以前的研究、报告或其他记录。她开始挖掘李玉国和其他人中断研究的地方——用各种出自WHO和CDC的论文,但没能找到更多线索。

兰德尔尝试了另一种方法。每个人都相信结核病是通过空气传播的。鉴于此,她将“5微米”和“结核病”一同用作关键词,在CDC的档案里搜索,最后找到了一份关于结核病预防的文件,它最早提到了气溶胶的尺寸。该文件引用了哈佛工程师威廉 · 威尔斯(William Firth Wells)所著的一本绝版书——于1955年出版的《空气传染和空气卫生》(Airborne Contagion and Air Hygiene)。兰德尔开始钻研这本书,关于5微米分界的源头也开始浮出水面。

5微米分界的源头浮现

1934年,威尔斯和他的妻子、医生米尔德丽德 · 威尔斯(Mildred Weeks Wells)分析了空气样本并绘制了一条显示相反的重力和蒸发力如何作用于呼吸颗粒的曲线。这对夫妇的计算使得预测给定大小的粒子从某人的嘴巴到达地面所需的时间成为可能。用他们的话说,大于100微米的颗粒会在几秒钟内下沉,更小的则留在空气里。对兰德尔来说,威尔斯夫妇的曲线似乎就是小滴-气溶胶分界线的思想基础,不过这条线应该位于100微米左右,而非5微米。

《空气传染和空气卫生》这本书有400多页的篇幅,而兰德尔仍需为自己的论文忙碌;除此之外,她还要照顾在偏远地方上幼儿园的6岁女儿。所以往往到深夜,大家都上床睡觉了,她才能把注意力集中到威尔斯的著作,详细记录自己每天的研究进展。

一天晚上,她读到威尔斯在21世纪40年代所做的实验。他在学校安装了经空气消毒的紫外线灯,结果神奇的事情发生了:在安装紫外线灯的教室里,感染麻疹的孩子人数更少。于是他得出结论,麻疹病毒必定能在空气中持续停留。兰德尔对此感到震惊,因为她知道直到威尔斯提出自己观点的几十年后,麻疹才开始被确认为是一种空气传播疾病。

随着2020年进入夏季,兰德尔开始调查与威尔斯同时代的同行对他的看法。正是这轮调查让她了解到CDC成立之初的首席流行病学家亚历山大 · 朗缪尔(Alexander Langmuir)及其著作。这位在领域内极具影响力的学者和众多同龄人一样,因为信仰方面的原因非常强调个人卫生,其对洗手等清洁行为的重视几乎到了痴迷的程度,而这也成为美国公共卫生政策的基石。朗缪尔似乎认为威尔斯关于空气传播的想法是倒退的,这种倒退展示了他对空气有一种古老的、非理性的恐惧——过去几个世纪流行的“瘴气理论”。在他看来,威尔斯的观点只不过是“有趣的理论分析”。

与此同时,朗缪尔越来越关注生物战的威胁。他担心敌人会用空气传播的病原体覆盖美国城市。1951年3月,就在朝鲜战争开始几个月后,朗缪尔发表一份报告,其中部分内容抨击了威尔斯对病原体经空气传播导致感染的观点,并将他的工作成果评价为“理解空气传播感染的物理学基础”。

在报告中,朗缪尔引用了 21世纪40年代一些关于在矿场和工厂工作的健康危害的研究。这些研究显示鼻子和喉咙处的黏液非常善于过滤直径大于5微米的颗粒;然而,更小的粒子有可能深入肺部并造成不可逆转的损害。

朗缪尔写道,如果有人想把一种稀有且令人讨厌的病原体变成一种强力的大规模传染源,那么他所要做的就是将其转化为液体,同时保证这种液体又可以雾化成直径小于5微米的颗粒(小到足以绕开身体的主要防御)。兰德尔对此甚感好奇,并做了笔记。

几天后,当她重新回顾威尔斯的著作时,兰德尔发现他也写过关于此类工业卫生研究的文章,这方面的研究又反过来启发他去探索液滴直径对自然呼吸道感染风险的影响。他设计了一项细菌实验:实验所用细菌可引起结核病,且生命力顽强,能同时存在于雾化的液滴里,如果落入肺部,即可发展成小病灶。威尔斯令实验兔子暴露于差不多剂量的细菌前——他把不同尺寸的(小于5微米或大于5微米)的雾化液滴(携带着病原体)泵入它们所处的室内。最终的结果是,吸入更小液滴的兔子病倒了,尸检显示它们的肺部因病变而隆起,而吸入更大液滴的兔子看起来并没有出现糟糕的病情。

兰德尔——不断在威尔斯和朗缪尔之间来回穿梭,顺着时间线前后对照。当进入朗缪尔职业后期的作品后,她注意到他的语气发生了变化。在他写于20世纪80年代(职业生涯的末期)的文章中,朗缪尔承认自己对空气传播感染的认知有错误。

威尔斯的最后一项研究在很大程度上改变了朗缪尔的观点。在巴尔的摩的一家退伍军人医院工作期间,威尔斯与合作者将肺结核病房的废气抽至大楼顶层装有约150只豚鼠的笼子里。月复一月,几只豚鼠患上了肺结核。尽管如此,公共卫生当局仍对实验结果持怀疑态度。他们抱怨实验缺乏控制。于是威尔斯的团队又增加了150只实验动物,此外还引入紫外线用以选择性地杀死部分环境空气里的全部细菌——而身处那些清洁环境的豚鼠得以保持健康。就这样,第一项无可争辩的证据表明,肺结核可以通过空气传播。这一开创性的结果发表于1962 年。次年9月,威尔斯去世。一个月后,朗缪尔在一次面向公共卫生工作者的演讲中提到了这位已故工程师。他表示,他们必须感谢威尔斯,因为威尔斯的工作充分证明此前他们对结核病的反应完全不足,那些直径小于5微米的液滴或许是巨大的公共健康隐患。

读到这里,兰德尔顿觉得5微米问题的源头已经找到了。她赶忙冲向她在调查之初读到的第一份结核病指导文件。她从中了解到肺结核是一种奇特的存在——它只能侵入肺部最深处的一部分人体细胞;要知道大多数病原体的侵袭范围都比肺结核更广,它们能嵌入任何大小的颗粒中并感染整个呼吸道的细胞。

兰德尔判断,一定是因为威尔斯去世后,CDC内部的科学家错误地推广了他关于肺结核的观察结果,将5微米这个专属于结核病的尺寸数值用于定义一般的空气传播,却把威尔斯此前提出的100微米阈值抛在脑后。兰德尔说道:“你可以看到,什么是可吸入肺的,什么是空气传播的,什么是传染性的,都被不加区分地贴上5微米的标签。”随着时间的推移,盲目重复的堆叠,错误观点更深地烙在了医学经典之中。

更正WHO和CDC的老观念

2020年6月,兰德尔在与团队成员的视频会议中分享了她的发现。马尔几乎不敢相信有人解决了这个难题。不过了解5微米的历史只是第一步,要想将其移出它待了数十年的公共卫生学说,就必须让目前世界上最权威的两个卫生机构相信他们的老观念是错误的,而且错得离谱。

当兰德尔挖掘历史时,她的合作者正计划一场运动。7月,马尔和希门尼斯联合其他237名科学家和医生,给包括WHO在内的公共卫生当局写了一封公开签名信。他们警告,如果没有更强有力的口罩佩戴和通风方面的建议,SARS-CoV-2的空气传播将使得即便是最出色的测试、追踪和社交隔离工作大打折扣。

此次公开上书成了头条新闻,也引起了强烈反响。著名公共卫生人士争先恐后地为WHO辩护,随后社交媒体推特上爆发了争吵。美国乔治梅森大学的生化防御和感染预防研究专家、流行病学家萨斯基亚 · 波佩斯库(Saskia Popescu)愿意接受人们可能通过吸入带有病原体的气溶胶而感染新冠的观点(但这种空气传播仅限于近距离接触)。

几天后,WHO发布了一份最新的科学简报,承认不能排除气溶胶作为传播媒介(尤其是在通风条件不好的地方)的可能性。但令人迷惑的是,WHO仍然坚持安全的社交距离是在3至6英尺,建议人们只有在无法保持距离的情况下才在室内佩戴口罩。希门尼斯被激怒了,他在推特上写道:“这是错误信息,让人们难以保护自己。”

当希门尼斯在社交媒体上与其他人争论时,马尔做着幕后工作,以期提高人们对气溶胶传播的认知。她开始与加州大学圣地亚哥分校的大气化学家金伯利 · 普拉瑟(Kimberly Prather)交流,后者有机会接触到来自CDC和白宫新冠病毒工作组的公共卫生领导人。2020年7月,希门尼斯和马尔向美国国家过敏和传染病研究所(NIAID)所长安东尼 · 福奇(Anthony Fauci)发送了一些幻灯片。其中一份展示了直径5微米的粒子从普通人嘴巴的高度释放后经过的轨迹:它的行动路程是数百英尺(1英尺约0.3米)!几周后,福奇在哈佛医学院对观众发表讲话时承认,用5微米来分界气溶胶和小滴是错误的——而且这个错误已存在多年。“最重要的是,气溶胶比我们想象的要多得多。”

2020年10月初,马尔联合一些科学家和医生在《科学》(Science)杂志发表了一篇呼吁文章,敦促每个人就传染性粒子的移动方式达成共识,而这个共识的开端就是抛弃5微米阈值,唯有如此,他们才能向公众提供清晰有效的建议。同一天,CDC更新了指南,承认SARS-CoV-2能通过长时间存在的气溶胶传播,但并没有着重强调这一点。

人体模型正被用于测试口罩的效能

2020年冬天,WHO开始更公开地谈论气溶胶。12月1日,WHO发布建议,只要是在有感染风险的地区,每个人都应在室内佩戴口罩。WHO的范科霍夫在接受采访时表示,这一改变反映了WHO坚持原则,能在科学证据证明他们有错误时做出改变;同时她也坚持认为,WHO从一开始就关注空气传播——首先是在医院,然后是酒吧和餐馆等场所。至于制定的相关决策是否有损公共卫生应对措施,或导致了生命代价,她予以否认:“人们知道他们需要做什么来保护自己。”

然而,范科霍夫也承认现在应该考虑除旧换新了。她表示,WHO计划在2021年正式审查他们原来用于描述疾病传播的定义。

李玉国证明了大多数呼吸道疾病可通过气溶胶传播

李玉国的工作给了马尔很大的启发,马尔等人的努力以及这些努力带来的改变也让李玉国感到希望。“悲剧总能教会我们一些东西。”他认为人们终于开始意识到,空气传播比以前我们认为的更复杂,但也没那么可怕。COVID-19与许多呼吸系统疾病一样,是通过空气传播的,但它不像麻疹病毒那样传染性惊人(暴露于病毒的易感人群有90%会被感染),而且尚无证据表明SARS-CoV-2经常远距离地,或者在通风良好的地方感染人类。在大多数情况下,它看起来非常像教科书上描写的基于飞沫传播的病原体。

就大多数呼吸系统疾病,不知道哪条路径能引发感染并非灾难性的事情,但显然会造成很严重后果。流感每年感染数百万人,导致全球30万~65万人死亡。流行病学家预测,未来几年将出现特别致命的流感季节。李玉国希望,通过承认这段历史——以及它如何阻碍全世界对COVID-19的有效反应,我们能把“良好的通风条件”列为制定公共卫生政策时的一大核心。这不仅会加速大流行的结束,还可助力未来。

怎样的未来?大流行开始的几天,李玉国说服香港大学的管理人员将其应对新冠的大部分预算用于升级建筑物和公共汽车的通风条件,而非面向学生的大规模核酸检测之类的事情。马尔与她常去的健身房的老板一起审查了健身房的设计蓝图和供热通风与空气调节(HVAC)示意图,计算了通风率,并改进原有设计,将健身区移到了永久打开的门外及附近处。迄今为止,还没有人在这家健身房感染新冠病毒。香港大学有3万名学生,但到现在,仅有20余例COVID-19记录在案。当然需要指出,马尔去的健身房规模很小,香港大学也有着应对疫情的丰富经验(2003年的SARS给他们上了一课),迅速认识到了气溶胶传播的风险。但无论如何,马尔和李玉国的迅速行动提高了防疫胜算,这些举措应该成为未来公共卫生指南的重要章节。

2021年4月30日,星期五,WHO悄悄更新了官网上的一个页面。在有关新冠病毒如何传播的部分,新的文本表示它能通过气溶胶和较大的飞沫传播。

此时的马尔、李玉国以及另外两名气溶胶科学家刚刚在BMJ上发表了一篇社论,题为《COVID-19重新定义了空气传播》(COVID-19 Has Redefined Airborne Transmission)。这一次,杂志的编辑主动来找她写这篇文章。马尔的团队终于将他们关于5微米错误起源的论文发布到了预印本网站上。

2021年5月初的一天,CDC对其COVID-19指南进行了类似WHO的更改,将“吸入气溶胶”置于新冠传播方式列表的首位。(当然,CDC和WHO一样,都没有为他们的指南修正召开新闻发布会,或发布新闻稿。 )

这天晚上,马尔开车去接女儿,在等红灯时,她一下子泪流满面。

资料来源 STAT

_________________

本文作者梅根·莫尔泰妮(Megan Molteni)是 STAT的科学作家。此前,她是《连线》的特约撰稿人,内容涵盖生物技术、公共卫生和基因伦理学。她在美国卡尔顿学院学习生物学,拥有加州大学伯克利分校新闻学研究生学位