这本传记有关圣地亚哥 · 拉蒙 - 卡哈尔的奇特人生,他发现神经细胞独立存在,这彻底改变了当时的脑理论。

蛇胚胎脊髓中的神经元,圣地亚哥·拉蒙 - 卡哈尔作于1899年

1918年,西班牙神经解剖学家圣地亚哥 · 拉蒙 - 卡哈尔(Santiago Ramón y Cajal)开始记录他的梦境。一些很简短:“我参加了一个外交晚会,离开时裤子掉了下来。”“盗贼闯入家中,我求他们别杀我,他们掏出了左轮手枪,之后才发现那是吓唬人的玩具手枪。”一些记录要长一些:他受邀去一位工程师家中做客,工程师的夫人看着他用餐,并聊到听说卡哈尔生病并在节食,但很满意他有好胃口。当谈到她的丈夫,卡哈尔说:“抱歉,我几乎不认识土木工程学校的教授。”卡哈尔似乎想要驳斥梦境有任何意义,他补充说:“这里存在矛盾,多年来我从未在外就餐。我也不认识任何工程师的夫人,亲密到会邀我去家中就餐。”

卡哈尔认为梦境源自“脑中不活跃之地”,是“零散的,或以奇异形式组合的思想残渣”,缺乏“和谐性或逻辑性”。1908年,因“在神经系统结构研究中的贡献”荣获诺贝尔生理学或医学奖后,卡哈尔发表了一篇论文,讲述了一位成年后失明的人,在梦中依然保有视觉。他得出结论,脑的视觉功能并不需要眼睛参与。尽管这篇论文画上了句号,但卡哈尔的研究“未完待续”,他开始记录梦境,相信从中能够发现梦境的产生机制。

本杰明 · 欧立希(Benjamin Ehrlich)在卡哈尔的新传记《探寻自我的脑》(The Brain in Search of Itself:Santiago Ramón y Cajal and the Story of the Neuron)中写道,卡哈尔对梦境的兴趣部分是因为“他对西格蒙德 · 弗洛伊德(Sigmund Freud)的厌恶”。

大约在1911年,奥特加 · 加塞特(Ortega y Gasset)评价弗洛伊德“试图将心理生理学引入生物学”。欧立希认为: “卡哈尔的尝试恰恰相反。”卡哈尔居住在马德里,当地的知识分子“把弗洛伊德的理论看作生物学事实,而卡哈尔则认为这些假话连篇”。卡哈尔认为弗洛伊德的主张是伪科学,“被神秘主义浸染”。卡哈尔在一封信中写道:

这位粗鲁无礼而有些傲慢自负的维也纳作家的言论几乎无法得到证实,他总寻求引人注目的理论,而不是严谨遵循科学原理。

弗洛伊德认为意识是一种广泛根植于脑中的层状结构,而卡哈尔则认为它是局部而机械性的。卡哈尔认为它位于细胞之中,细胞作为一种腔室,包含着产生自我印记以及个体生存的感受。通过寻找思维的通路,卡哈尔希望点亮“深邃精神运作的内在机制”。

1892年,卡哈尔宣布他发现了一个三角形状的神经细胞,将其称为“椎体细胞”,并认为这类细胞在脊椎动物中广泛存在。他表示,这类细胞在越高级的动物中体积越大、结构越复杂。欧立希写道:“他认为,尽管还有一些保留意见,精神功能与椎体细胞相关,这让他提出‘精神细胞’的概念。”一位记者将卡哈尔的研究描述为“心智解剖学说的初步勾勒”。一位德国研究者写道,卡哈尔在脑基础结构方面的工作奠基了“一种不带有神秘主义成分的心理 - 生理学”。

卡哈尔和意大利科学家卡米洛 · 高尔基(Camillo Golgi)共同分享了诺贝尔奖,高尔基发明了神经细胞染色技术,使人们能够清晰地在显微镜下观察神经细胞,高尔基称之为“黑色反应”。两位科学家都被各自的支持者誉为“现代神经科学的创立者”,但卡哈尔的说法更加可靠。卡哈尔利用高尔基发明的方法发现,神经细胞并非联结在一起,而在细胞间存在间隙——这如今被称为神经元学说。欧立希写道:“历史学家认为卡哈尔能够与达尔文和巴斯德相提并论,是19世纪伟大的生物学家之一。放眼整个科学史,他则能够与哥白尼、伽利略和牛顿相媲美。”虽然作者并未提供这种论断的来源,但卡哈尔确实发现了从未被揭示的自然本质。

卡哈尔同样是一位杰出的画家,他精准描绘了神经细胞,这使他名垂青史。他的作品美丽而梦幻,仿佛是从无意识中直接浮现出来的。尽管卡哈尔的作画风格相当写实,我们却发现它们与保罗 · 克利(Paul Klee)的画作相似,以符号性的方式排布出隐秘的象征形式。卡哈尔的画作频繁出现在教科书、美术馆和博物馆中。其实这些作品是合成的,卡哈尔利用黑色反应对脑组织切片进行染色,通过显微镜研究,之后出门喝杯咖啡,再回来凭借记忆画下来。卡哈尔认为如实记录神经细胞的细节过多,会让人难以理解。

1852年,卡哈尔出生在西班牙东北部山区的偏远村庄中。他的父亲胡斯托(Justo)来自贫困的农民家庭,在16或17岁时离开农场,成为外科理发匠的学徒,这在当时是医疗界的最底层,低于外科医生。胡斯托和其他西班牙的农村人一样并不识字。他自学阅读并发现自己能够记下整段文字。这让他能够受教育并成为一位外科医生。

卡哈尔回忆自己小时候是一个“任性而不讨人喜欢的孩子”。父亲会给卡哈尔辅导功课,这让他在上学前领先于其他孩子,但卡哈尔却并不擅长学校要求的课文背诵。为了不让父亲失望,又或是想逃避困难,卡哈尔开始逃课并在课堂上捣乱。胡斯托气愤之下会抽打他到流血,甚至棍棒相加。卡哈尔便逃回自己的想象世界。大约十岁时,卡哈尔开始对绘画产生“无可抗拒的狂热”。他告诉父亲自己要成为一个艺术家,但胡斯托认为“艺术表现只是一种发育不良,是意志力的疾病”。他收走了卡哈尔的纸笔,烧掉了他的画作,因此卡哈尔只能偷偷绘画,把画作藏在田野里。

1869年,17岁的卡哈尔被萨拉戈萨的医学院录取,这也是他父亲胡斯托受训的地方。他在1873年完成学业,获得外科医生的执照,紧接着应征入伍;之后的几年中他被派到古巴,那时古巴正处于反抗西班牙殖民者的运动之中。卡哈尔抵达古巴数月后便染上疟疾,约一年后因病退伍。欧立希写道:“他在身强力壮时离开西班牙,却拖着病恹恹的虚弱身体回到家乡。”退伍后,卡哈尔在萨拉戈萨约30英里外的一个村庄做了一段时间的外科医生,这是胡斯托未经他同意安排的。卡哈尔只待到不至于使胡斯托当众出丑时就离开了,之后便在父母的阁楼里搭建了一个实验室,阅读教科书并重复其中的实验,这也是他父亲教导他加强学习的方法。

卡哈尔还是学生时,多数西班牙医生相信活力论,这种古典观念认为生命由一种隐秘的非物质力量维系,与灵魂有些相似。活力论主张机体生病时,这种关键力量产生治愈的作用。卡哈尔则相信细胞理论,这一理论于1839年提出,认为细胞是生命的基本单元。机体对疾病的反应也发生在细胞层面,卡哈尔写道:细胞是“病理过程中的唯一演员”。卡哈尔在书中读到了细胞的知识,却因为当时西班牙很少有显微镜,他从未亲眼见过细胞。萨拉戈萨唯一的一台显微镜位于医学院的生理学系。一天,生理学系的助理邀请卡哈尔看一些标本片,卡哈尔终于有机会亲眼看见麻醉下青蛙全身的血细胞循环,并说那一刻他“仿佛获得了启示”。

英国科学家和设计师罗伯特 · 胡克(Robert Hooke)是第一位报告显微镜中所见的人。1665年,他通过显微镜观察软木薄片,发现其中满是“空箱子的结构,让他想起僧侣住的小房间”,欧立希写道,他把这种结构命名为细胞。神经细胞则有细胞体(房间)以及突起的瘦长细丝(轴突和树突)。轴突能够把信息传出细胞,树突则负责接收信息。对细胞进行染色后,这种结构清晰可见。在卡哈尔所处的时代,普遍的方法能看清细胞体的结构,而轴突和树突则看起来像成束的纤维——卡哈尔说他只能看到“纠缠交错的丛林”。

卡哈尔不认同的另一个学说则是网状理论,这是当时关于神经系统结构的学说。网状理论认为神经系统中的细胞并非独立存在,而是由轴突和树突联结在一起形成的整体的网络结构。神经网的一部分感受到的信号会被整个系统所共有。卡哈尔对此持不同观点,他认为如果神经系统是一个连续系统,那么脑在接收刺激的同时还要进行反应,这会导致系统管理混乱不堪。卡哈尔进一步写道:

一个连续而预先设定的网络——像是电报线组成的网格,无法进一步添加新的站点或是电线——显得过于僵硬、不可变而无法改造,这和我们对思维器官的印象不同,它在一些限制下具有可塑性,能够通过有针对性的思维训练不断强化。

欧立希认为,卡哈尔热切地希望“解开他那个时代解剖学家面对的最重要的问题:神经系统的结构是如何组建的”,如果证明细胞并非相互连接的网格结构,而是分隔开的独立结构,而轴突和树突更像是根和枝,其间存在空隙(即突触,形成思想和感受的冲动会通过其传输),那么“神经系统就成了细胞理论攻下的最后一城”。

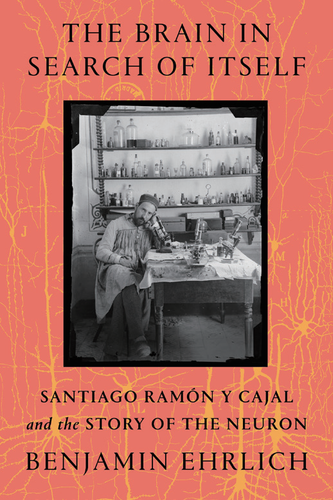

《探寻自我的脑》,作者本杰明·欧立希

然而,网状理论在当时被广泛接纳。1877年,英格兰研究者爱德华 · 沙比 - 谢弗(Edward Sharpey-Schafer)发现水母中的神经纤维确实纠缠在一起,但并不连接在一起。沙比 - 谢弗很震惊,几乎不敢相信自己的发现。他将报告送到英国皇家协会,并在信封上写道:“据我所知,这篇论文首次记录了神经系统由独立的神经单元组成,并不具有解剖上的连续性。”学会对他的研究表示质疑,并要求他撤稿。

卡哈尔遇到的一位精神病学家向他展示了黑色反应,高尔基认为这种方法甚至能够“向盲人”展现神经结构。但高尔基的方法有时却会产生意外结果,即所谓的“人造结构”。一位研究者评价这种方法是“暗指而非明示”。在卡哈尔于1886年尝试黑色反应时,这种方法几乎已经被放弃了。卡哈尔为了确定自己看到的并非人造结构,会通过其他方法重复自己的结果。

卡哈尔通过黑色反应看到神经纤维独立存在,他在1888年独立发表了结果。那时他只能支付得起复制60份稿件的价钱,他把结果寄给了全世界的研究者。许多欧洲研究者认为西班牙那时落后而无法进行严肃科学研究。而卡哈尔则用西班牙语发表了研究结果,因此少有科学家阅读了他的报告。当时没有人回应这项发现,卡哈尔写道,他“对这种沉默有些担忧”。

1889年10月,卡哈尔去柏林参加会议,带上了他的显微镜和切片,放在一个角落里的桌子上,一开始这并没有引起人们的注意。恰好当天著名的瑞士解剖学家及生理学家阿尔伯特 · 冯 · 科立克(Albert von K?lliker)在场,欧立希写道:“卡哈尔可以说是直接把科立克拖到了展示室的角落。”科立克并不相信网状理论,但他认为自己也没有见过任何证据说明神经纤维不连接在一起。他通过卡哈尔的显微镜看到神经纤维独立存在,感到像是“被施了魔法”。有了科立克的背书,其他科学家开始排队观察卡哈尔的结果。欧立希写道:“这位默默无闻的西班牙人终于名声大噪。”

1906年10月26日的清晨,邮递员敲响了卡哈尔的家门,一份电报通知他获得了诺贝尔奖。卡哈尔以为这是学生的玩笑而没有理会,但第二天就在报纸上看到了自己的照片。据说获奖后,一份信封上写着他的名字和“马德里”的邮件送到了卡哈尔手中。他的兄弟佩德罗(Pedro)去葡萄牙度假,当地的乐队热情地欢迎了他,烟火在天空中绽放,鲜花送到他的手中,人群反复喊着他的名字。当佩德罗解释他们认错了人,只是他的兄弟,人群中有人大喊:“西班牙天才圣地亚哥 · 拉蒙 - 卡哈尔的兄弟万岁!”

一战期间,周刊报纸请卡哈尔评论 “何种政治、情感和意识形态潮流将会主导未来的欧洲”。卡哈尔写道,他“对人类的评价很低”,这一种族展现了野兽的“恶劣本性”。他评价道,“当下我们的神经细胞和新石器时代的运作方式没什么不同。”神经元善于适应,但这种适应能力却被“进化阻力”所约束,这让他感到战争将永远存在。持续的和平只是文明的愿望。“破坏性的时期”总会反复出现,每次的战争都将比上次的更加可怕。

战争结束后,卡哈尔开始被偏头痛折磨。第一次发作时他感到自己的头部像着了火。当医生告诉他脑中存在动脉硬化并影响了脑血流,他怀疑自己因工作过度产生了“长期的脑淤血”。同时他开始担心自己的成果会被忘记。在60多岁时,他的听力开始下降。朋友和家人必须大喊着和他说话,这让他们声音嘶哑而只能低语,卡哈尔又会觉得他们在低声谈论自己。“这些年下来,”欧立希写道,“卡哈尔总结道,人们终于发现了自己的本质,他从孩提时代便害怕这一点,他不讨人喜欢。”

卡哈尔获诺贝尔奖后依旧会回复所有的信件。一份德国来信告诉卡哈尔,写信人发明了一种给大脑通风的帽子。一位学校老师寄给他一只蝴蝶,而卡哈尔回信给她“总结了这个生物的科学特征”。1929年,一位古巴的熟人写信说梦见自己的堂兄弟祝贺卡哈尔会有一个新的发现,卡哈尔回信说:“我已经衰老而病重,不再期望有任何新发现。”

1934年10月17日,卡哈尔在离世前的几个小时写下这段话:

我所遗留给你们的,比任何感官的奇迹都要重要:那就是无与伦比的脑,它统御着我们的行为和举动,利用明智的意愿,无限地增强了感官的分析能力。感恩头脑,让你们能够深入未知领域,捕捉隐秘之事,尽所能阐释物质和能量的奥秘;你们应该永远保持好奇心;事实上,它不断扩展至今,智人的每一个进化阶段都将获得新的人性。

欧立希书中的描摹事无巨细,有时读来并不轻松,但传记文学和科学报告一样需要充分细致。欧立希被卡哈尔的故事所吸引,他奇特的人生、他的专心致志、他的智慧、他的谦逊,以及他所经历的苦难,这让欧立希的书宛如一部史诗般的存在。卡哈尔写道:

要通过书籍使两人的意识相融、结出丰硕的果实,读者必须完全吸收作者的文字,完全领悟其中的含义,并最终产生对作者的爱。

这正是欧立希和他的《探寻自我的脑》。

资料来源 The New York Review of Books

————————

本文作者埃里克·威尔金森(Alec Wlikinson)是一位作家,长期为《纽约客》(The New Yorker)撰稿