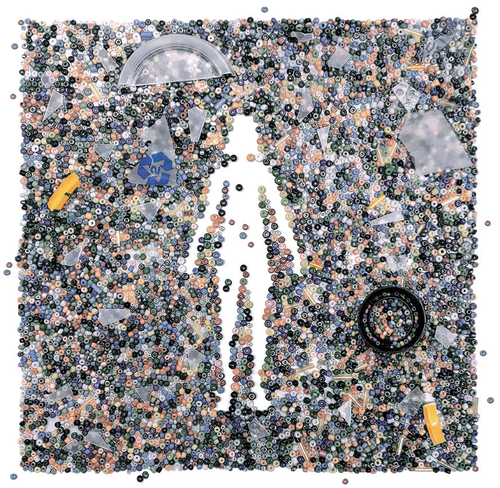

塑料既会释放又会吸收有害化学物质,并且从人类胎盘到万米深的海底峡谷无处不在。我们是否还能摆脱塑料?

1863年,美国大部分地区都还在承受南北战争的硝烟,一位名叫迈克尔 · 费兰(Michael Phelan)的企业家却在为台球发愁。当时的台球用象牙制成,且业界公认锡兰(今斯里兰卡)大象的象牙最好——大家认为那儿的大象的长牙密度刚刚好。费兰手下有台球产业,还和别人合开了一家台球桌生产公司。他本人也拿过台球赛事冠军,且撰写过台球方面的书籍。他的努力极大推动了台球运动的发展与普及。由于越来越多的人喜欢上了这项运动,锡兰的象牙——从更普遍的意义上说,全世界的大象——也变得越来越稀缺了。为此,费兰和合伙人悬赏10万美元奖励能想出合格象牙替代产品的人。

奥尔巴尼的一名年轻印刷工约翰 · 海厄特(John Hyatt)得知了这个消息,便开始思索解决方案。1865年,他发明了一种木质球芯、表面包裹象牙粉和虫胶的球,并注册了专利。然而,台球手对这种新球无动于衷。接着,他就开始用硝化纤维做实验——硝化纤维是一种棉花或木浆与硝酸、硫酸混合在一起的材料。海厄特发现,某种硝化纤维与樟脑一起加热时会产生一种有光泽的坚韧材料,而且这种材料可以塑造成几乎任何形状。海厄特的兄弟兼合伙人把这种物质命名为“赛璐珞”。赛璐珞制成的台球颇受台球手欢迎,但海厄特坦承,这种球也有缺点。硝化纤维也叫“火棉”,非常易燃。只要力道足够,两枚赛璐珞台球相撞时甚至能引发一场小型爆炸。科罗拉多州的一名酒店老板就曾向海厄特报告过发生这种意外时的情况:“屋里的所有人都立刻掏出了枪。”

我们现在不清楚海厄特兄弟有没有从费兰那里拿到奖金,但赛璐珞这项发明本身就是一项巨大的奖励。除了台球之外,海厄特兄弟俩还用赛璐珞制作了假牙、梳子、刷柄、钢琴键和各种小饰品。他们吹捧这种新材料不仅能替代象牙,还能替代玳瑁和珠宝级珊瑚——由于屠杀和掠夺,这两种材料也越来越稀少了。海厄特兄弟的一份广告宣传册写道,赛璐珞将“让大象、乌龟和珊瑚虫在栖息地得到喘息的机会”。

我们现在常常把海厄特的这项发明描述为全球第一种商业化生产的塑料。赛璐珞问世几十年后,出现了酚醛塑料,再之后是聚氯乙烯、聚乙烯、低密度聚乙烯、聚酯、聚丙烯、聚苯乙烯、有机玻璃、聚酯膜、聚四氟乙烯、聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)——这份名单还在继续,可以不断写下去。现在,全球每年生产的塑料已经超过3.6亿吨,曾经的匮乏问题早已变成了过剩问题。

如今,塑料废品随处可见,空水瓶、用过的购物袋、破烂的零食包装,无不是塑料废品。在海平面下方一万多米深的马里亚纳海沟底部都出现了塑料废品的身影。斯瓦尔巴群岛沙滩和印度科科斯(基林)群岛海岸也出现了塑料废品——即便这两地的大部分区域都无人居住。在加利福尼亚与夏威夷之间,存在一片面积超过155万平方千米的漂浮垃圾区,称为“大太平洋垃圾带”,普遍认为那里包含大约1.8万亿个塑料碎片。这些垃圾吞噬了许多生物,其中包括珊瑚、乌龟和大象——特别是斯里兰卡的大象。最近几年,在斯里兰卡帕拉卡杜村附近的一个垃圾掩埋场,有20头大象因为误食塑料而死亡。

这就是所谓的“塑料污染危机”。对此,我们应该报以多大程度的担心?又能做点什么?这些问题正是最近出版的几本书籍的核心,其中一位作者提出了“塑料陷阱”的概念。

这位作者就是马特 · 西蒙(Matt Simon),他在《绝无仅有的毒药:微塑料如何侵蚀我们的星球和身体》(A Poison Like No Other:How MicroplasticsCorrupted Our Planet and Our Bodies)一书中写道:“没有塑料,就没有现代医学、没有电子产品、没有保护房屋不被烧毁的绝缘电线。然而,有了塑料,我们就污染了地球的每个角落。”

西蒙是《连线》(Wired)杂志的科学记者,尤其关心塑料退化成微塑料的趋势。(通常把宽度小于5毫米的塑料定义为微塑料。)这个过程每时每刻都在发生,但方式多种多样。塑料袋漂进海洋,海浪把它们抛过来、抛过去,再加上紫外辐射的轰击,塑料袋就散架了。现在的轮胎也含有各种各样的塑料,它们在路上滚动时不断磨损,把塑料粒子甩到空气中。现在售卖的大部分衣物也含塑料成分,上面的纤维也会不断掉落,就像猫狗掉毛一样。几年前发表在《自然-食品》(Nature Food)上的一项研究发现,在塑料瓶中冲泡婴儿配方奶粉简直就是一种降解塑料瓶的绝佳方法,于是,婴儿最终喝下的其实就是一种塑料汤。实际上,我们现在已经很清楚,孩子们早在可以自己吃饭之前就已经摄入各种微塑料了。2021年,意大利研究人员宣布,他们在人类胎盘中发现了微塑料。几个月后,德国和奥地利研究人员则宣布,在胎粪——这个术语专指婴儿第一次排出的粪便——中发现了微塑料。

吞食大块塑料碎片的危害简单直接,包括窒息和肠道穿孔等。动物的肠道要是被塑料填满,那最终一定会饿死。西蒙认为,微塑料的风险没有那么直观,但同样严重。塑料由石油、天然气精炼过程中的副产品制成,精炼过程中涉及的许多化学物质,如笨和氯乙烯,都是致癌物。除了主要成分之外,塑料还含有各类添加剂。我们怀疑塑料中的许多添加剂——例如具备防水性的多氟烷基物质(PFASs)——也是致癌物。另外,还有很多添加剂并没有经过充分的测试。

塑料分解时,生产过程中渗入的各类化学物质就会泄漏出来。接着,它们就会相互结合,形成各种新的化合物——相比原来的化合物,它们的危险性可能更弱,但同样可能更强。几年前,一组美国科学家将一次性购物袋暴露在仿真阳光中数天,以模拟购物袋以松垮形态飞行或飘在空中时的状况。结果,他们发现,普通便利店中使用的那种塑料袋,一只就能渗出13 000多种化合物;沃尔玛等大型超市中的那种塑料袋,一只能渗出15 000多种化合物。这支科学家团队写道:“我们现在越来越清楚,塑料在自然环境中并不是惰性的,而是会频繁参与各种化学反应。”加拿大海洋前沿研究所专事微塑料研究的研究员斯蒂夫 · 阿伦(Steve Allen)告诉西蒙:“只要你的智商高于室内温度,就一定明白塑料这种物质出现在自然环境中,绝不是什么好事。”

另外,微塑料不仅会泄漏那些讨厌的化学物质,甚至还会吸引它们。“持久性生物蓄积有毒物质”(PBTs)就是所有有害化合物的大杂烩,其中包括滴滴涕和多氯联苯。同微塑料(在科学文献中常被称作“MPs”)一样,PBTs这些年也扩散到了全球每个角落。PBTs遇到MPs时,前者会附着在后者上。用美国国家环境保护局的话说:“从效果来看,塑料就是能强力吸附PBTs的磁铁。”因此,摄入微塑料简直就相当于吞食毒药。

还有,微塑料颗粒本身也有威胁。微塑料——尤其是,微纤维——可以被吸入肺部深处。很早之前我们就知道,在合成纺织工业领域工作的人患有肺病的比例很高。我们现在吸入的微塑料是否已经多到了让我们都变成合成纺织工人的程度?没人有准确的答案,但正如英国朴茨茅斯大学研究院费伊 · 考西洛(Fay Couceiro)对西蒙说的那样:“我们肯定需要找到这个问题的答案。”

无论你昨天晚饭吃了什么,都几乎可以肯定留下了需要处理的塑料。在扔掉空酸奶桶或者几乎空的番茄酱瓶之前,你可能会在瓶身上发现一个数字。要是你发现了藏在那个赏心悦目的三角形中的数字,就会把这个瓶子彻底洗干净,然后放一边等待回收。你甚至可能还会想,这番努力也算是为遏制全球塑料污染尽了自己的一份力。

英国记者奥利弗 · 富兰克林-瓦里斯(Oliver Franklin-Wallis)之前就秉持这种想法。他和妻子住在伦敦北部的罗伊斯顿,家中备有一套五种颜色的垃圾桶,每次扔掉塑料制品前都会认真擦洗干净,最后投入其中一个垃圾桶。后来,富兰克林-瓦里斯决定查查垃圾的后续处理过程,于是便醒悟了。

他在《废墟:废物的秘密世界和对更洁净未来的迫切追索》(Wasteland:The Secret World of Waste and the Urgent Search for a Cleaner Future)一书中写道:“如果某件产品看上去可以回收,我们购买时的感觉会更好。”然而,三角形中的所有那些小数字“都是为了欺骗消费者”。

富兰克林-瓦里斯开始关注自家垃圾的命途时,恰逢英国垃圾处理的旧秩序崩溃。2017年之前,欧洲和美国的大部分塑料垃圾以及大部分混合纸都会在收集起来后集中通过海运送往中国。后来,中国政府发起了“国家利剑”行动,禁止进口洋垃圾。于是,从加利福尼亚到加泰罗尼亚,欧美多个垃圾运输公司的数百万个装有垃圾的集装箱无法处理,静静在那儿发霉。2018年1月的一份《纽约时报》(The New York Times)头版标题是这样的:“中国拒绝回收西方垃圾,塑料堆积如山。”英国回收协会首席执行官西蒙 · 埃林(Simon Ellin)告诉该报:“那段时间确实很困难。”

然而,垃圾总能找到出路。就在中国禁止进口洋垃圾之后不久,其他国家(马来西亚、印度尼西亚、越南、斯里兰卡)的垃圾处理企业就开始接受西方垃圾。在这些监管宽松(甚至可以说完全没有)的地方,回收塑料的夫妻店如雨后春笋般涌现。富兰克林-瓦里斯就去新德里参观了这么一家非正式垃圾回收厂。老板允许他进厂的条件是不能透露回收厂的具体运作方式和所在位置。在那里,富兰克林-瓦里斯看到工人在一间酷热的房间内把垃圾扔进粉碎机。在另一间同样酷热的房间里,工人把粉碎后的塑料送入挤压机,最后得到叫作“塑料颗粒”的灰色小珠子。所谓通风系统就是一扇敞开的窗户。富兰克林-瓦里斯写道:“空气中弥漫着浓浓的塑料烟雾,让我头晕目眩。”

塑料颗粒是制造塑料产品的关键,它们小得足以称作微塑料了。(据估计,每年大约有10万亿个塑料颗粒泄漏到海洋中,其中大部分来自倾覆在海中的海运集装箱。)一般来说,塑料颗粒由“原始”聚合物构成,但就像新德里这家工厂展示的一样,利用使用过的塑料产品也可以生产塑料颗粒。这个过程的问题,或者从更一般意义上说,整个塑料回收过程的问题,在于聚合物每次受热时都会降解。因此,即使在理想条件下,塑料也只能重复使用寥寥几次,更何况垃圾管理企业很少能提供理想条件。富兰克林-瓦里斯还参观了英格兰北部的一家高端垃圾回收工厂。这座工厂主要回收PET,也就是矿泉水瓶和汽水瓶使用的那种塑料。在那里,富兰克林-瓦里斯得知,在所有抵达工厂的PET中,接近一半因为污染过重(被其他种类的塑料或别的垃圾污染)而无法再加工。这家工厂的业务主管坦承:“我们的问题是产量。”

自那之后,富兰克林-瓦里斯开始把塑料回收看作(有潜在毒性的)烟雾和镜子。他写道,多年来,已经出现了“一种剧本”。在公众压力下,像可口可乐和雀巢这样的公司不得不承诺他们产品的包装可以回收利用。等到公众压力变小时,他们就偷偷摸摸地背弃承诺。与此同时,他们又积极游说相关方面,反对一切限制一次性塑料销售的立法。富兰克林-瓦里斯在作品中援引了塑料产业协会前主席拉里 · 托马斯(Larry Thomas)曾说过的一句话:“如果公众认为回收有效,那么他们就不再会那么关心环境问题。”

就在富兰克林-瓦里斯开始追踪垃圾去向的大约同一时间,伊芙 · 肖布(Eve Schaub)决定在一年时间内不产生任何垃圾。在此之前,肖布就得到了“作秀回忆录作家”之名,因为她曾在一年内不使用糖且强迫家人也不用,最后把这段经历写成了一本名叫《无糖之年》(Year of No Sugar)的书。无糖之年后又是“无杂物之年”。等到肖布向丈夫提出要过“无垃圾之年”时,后者表示怀疑是否可能。肖布的小女儿则央求等到她上大学后再开始这个计划。然而,无论怎样肖布还是一往无前地尝试了。

她在《无垃圾之年》(Year of No Garbage)一书中回忆说:“随着启动计划日期的临近,我对前景越发感到乐观。我是说真的,这又能有多难?”

肖布所说的“无垃圾”并不是真的“没有”垃圾。她的计划允许产生可以堆肥或回收的垃圾,这样,她们一家就可以扔掉旧罐子、空酒瓶和食物残渣。事实证明,真正困难——而且是真的真的很困难——的问题是如何处理塑料。

起初,肖布把塑料垃圾分为两类。一类就是那种带有三角和小数字的,作为“单一回收”项目的一部分,垃圾搬运工会接受这种垃圾。于是,按照肖布的定义,这类塑料就可以不算垃圾。另一类当然就是那种没有数字的,不应该把它们扔进可回收垃圾桶,因而只能当作垃圾。肖布发现,即便她购买那种带有数字塑料包装的物品——就比如鳄梨酱吧——通常都能在盖子下面找到一张没有数字的塑料薄片。肖布花了很多时间冲洗这些薄薄的塑料片和其他零散的塑料碎片,并绞尽脑汁思考处理它们的方法。在这个过程中,她兴奋地发现了一家名为“大地回收”的公司。这家公司致力于“回收难以回收的物件”——当然,用户需要支付费用。于是,肖布花了134美元购买了一个可以返回给大地回收的盒子,在里面装满了塑料包装。她还花了42美元购买了另一个可以装“口腔护理废物”(比如用过的牙膏)的盒子。肖布写道:“我用塑料塞满了这些盒子,满得不能再满,然后寄回给大地回收。”

然而,同富兰克林-瓦里斯一样,肖布最终还是慢慢意识到,自己一直生活在谎言之中。“无垃圾之年”实验进行到一半时,肖布报名参加了一个名为“超越塑料污染”的课程,开设课程的则是美国国家环境保护局前地区管理员朱迪斯 · 恩克(Judith Enck)。在课程学习中,肖布得知,只有标有1号(代表PET)和2号(高密度聚乙烯)的塑料容器才能做到有规律地熔化,而且,要想将熔化得到的塑料颗粒重新塑造成有用的东西,通常还需要添加大量新材料。肖布写道:“不论垃圾服务商怎么说,标有3号、4号、6号和7号的塑料制品都不会被回收。5号塑料制品也非常非常不可能被回收。”

至于那家大地回收公司,也同样令人失望。他们因标签欺诈而被起诉,最终选择庭外和解。一个纪录片摄制组发现,出于回收目的送往这家公司的数十包垃圾最后却被运往保加利亚的一座水泥窑焚烧。(按照大地回收公司创办人的说法,这是一个不幸的错误。)

肖布在书中写道:“我之前无比渴望大地循环、圣诞老人和复活节兔子都是真的。这个愿望强烈到忽略了一个显而易见的事实:圣诞老人的笔迹看上去就和妈妈的一模一样。”在“无垃圾之年”的结尾,肖布总结道,几乎所有塑料废品——无论是标了数字的,还是没标数字的,抑或装在盒子里运走的——都符合她对垃圾的定义。她还总结说:“在这个时代和文化中,这样的塑料废品几乎避无可避。”

几个月前,美国国家环境保护局发布了一份“防止塑料污染国家战略草案”。报告称,相比其他任何国家的公民,美国公民每年产生的塑料垃圾都是最多的——差不多每人每年产生225千克,几乎是欧洲人均水平的两倍,印度人均水平的16倍。美国国家环境保护局宣称,按“一切照旧的方法”管理塑料垃圾绝对是“不可持续的”。对此,这个机构列出了一张建议清单,第一条就是“减少一次性塑料的生产和使用”。

基本上,所有认真思考过“塑料污染危机”这个问题的人都得出了相同的结论。一旦我们扔了一个塑料瓶(或塑料袋,或塑料盒),它大概率最终会出现在垃圾掩埋场、遥远的海滩或是成为漂浮在海面上的微小塑料碎片。改变这一现状的最佳方式就是从一开始就不生产塑料瓶(或塑料袋,或塑料盒)。

西蒙写道:“只要我们还在批量生产一次性塑料……那么环境保护就像是想在开着水龙头的情况下把浴缸里的水放完。我们必须切断塑料垃圾的源头。”

肖布则说:“我们不能半途而废,必须从源头上解决问题。”她还特别指出,她家住在佛蒙特州南部,当地的超市早在2020年末就不再提供塑料袋了。“你知道后来情况有什么改变吗?不,什么都没发生。时至今日,我们仍旧打着所谓‘超级方便’的旗号明目张胆地用塑料袋污染环境。明天会怎么样?很可能还是这样。”

两位环境工程师伊马里 · 沃克-富兰克林(Imari Walker-Franklin)和詹纳 · 杰贝克(Jenna Jambeck)在麻省理工学院出版社即将正式出版的新书《塑料》(Plastics)中写道:“我们现在知道,只要不减少生产,就不可能减少塑料污染。我们必须实施大规模的系统性改革。”

当然,只是动嘴说说“切断源头”“系统性改变”总是要比实际做起来容易得多。在实践过程中,首先要面对的就是政治方面的障碍。无论从哪方面看,塑料产业都是化石燃料工业的附属品。举个例子,埃克森美孚既是全球第四大石油公司,也是全球最大的原始聚合物生产商。这种联系意味着,任何以减少塑料使用为目的的举措都必然会遭到各类公司——不仅是可口可乐和雀巢这类饮料公司,还有埃克森美孚和壳牌这样的石油公司——或公开或秘密的抵制。2022年3月,来自175个国家的外交官一致同意要制定一项“终结塑料污染”的全球性条约。2022年下半年,在乌拉圭召开了第一次协商会议。会上,所有欧盟成员国以及加纳和瑞士组成了一个自称为“雄心壮志联盟”的共同体,坚持认为这份条约应该囊括适用于所有国家的强制性措施。这个提议遭到了包括美国在内的全球主要石油生产国的反对,他们呼吁采用“国家驱动”的方法。按照环保组织绿色和平的说法,在这次会议上,“全球各大化石燃料公司的说客全都出动了”。

除了政治方面的阻碍之外,实际操作层面也是困难重重。毫不夸张地说,塑料制品现在就是无处不在,所以很难想象有什么方法可以完全取代所有(甚至只是大部分)塑料。即便我们真的找到了替代品,也很难确保它们就一定比塑料更好。富兰克林-瓦里斯引用了丹麦环境保护局2018年的一项研究,这项研究从生命周期角度分析、比较了各种类型的购物袋。结果发现,要想让购物袋对环境的影响小于塑料袋,那么一个纸质购物袋得用上43次,棉质手提袋更是要用上令人咋舌的7 100次。富兰克林-瓦里斯反问说:“有多少这样的袋子能用上那么久?”沃克-富兰克林和詹纳 · 杰贝克同样强调,用其他材料替代塑料的过程一定会涉及各方面的“权衡”,其中包括“能源和水的使用以及碳排放”。肖布所在地区的超市停止发放塑料购物袋,可能确实缓解了一个问题,但同时一定加剧了另一个问题——比如滥伐森林或滥用农药。

西蒙指出:“从宏伟的人类生存史来看,就在不久之前,我们没有塑料,也过得很好。”的确如此。就在不久之前,我们没有可口可乐、没有包装好的鳄梨酱、没有瓶装水、没有任何形式的外卖,但同样过得很好。要想大幅减少塑料垃圾——当然还有最后“彻底终结塑料污染”——需要的很可能不只是塑料的替代品,而是彻底消灭塑料的应用场景。如果现代生活的大部分空间都被塑料包围,而且这么做的后果是毒害我们的后代、我们自身以及我们的生态系统,那么或许就一定要反思这种所谓的现代生活是否正确。问题的关键在于,对我们来说,究竟什么才是重要的,以及我们是否有意愿扪心自问这个问题。

资料来源 The New Yorker

————————

本文作者伊丽莎白·科尔伯特(Elizabeth Kolbert)自1999年起担任《纽约客》特约撰稿人,在2015年荣获普利策奖