私人资助者开始投资大型项目,他们正在改写推动科学研究的剧本。

2016年9月,Facebook的联合创始人、亿万富翁马克·扎克伯格(Mark Zuckerberg)和他的妻子普莉希拉·陈(Priscilla Chan)宣布了一项极为雄心勃勃的计划――“在21世纪末治愈、预防或控制所有疾病”。扎克伯格和陈承诺将由他们在2015年推出的慈善基金会――陈扎克伯格基金会(CZI)支付30亿美元。

在宣布完这一计划后,CZI加入了为数不多的几个慈善捐赠巨头的行列,并向生物医学研究实验室注入现金。例如,比尔与梅琳达·盖茨基金会已经投入了超过400亿美元用于在发展中国家疯狂肆虐的疟疾和其他传染性疾病的研究,而迈克尔·J·福克斯基金会为了研究清楚帕金森症,已经投入了超过7亿美元。其他基金会――例如CZI――则有着更广泛的目标。但是有一种特质将慈善科学基金领域的主要参与者联合在了一起:他们都是申请联邦基金这种传统模式的替代品,对于那些追求创新与高风险研究的生命科学家来说有极有价值。

基础科学的慈善机构――西蒙斯基金会的杰出科学家及会员杰拉尔德·菲施巴赫(Gerald Fischbach)表示,美国国立卫生研究院(NIH)和其他政府机构对不确定的结果表现出了近乎天生的谨慎态度。事实上,现在许多政府/联邦机构均要求科学家在项目建议书中陈述他们的研究将具有何种“革命性”作用。菲施巴赫指出,这一危机来自于持续的财政紧缩,它限制了政府科学机构,尤其是NIH可以资助的申请者数量。“当研究部门只能对每轮150份申请中的2到5个进行资助的时候,确实造成了对风险性研究项目的偏见。”

换句话说,私人资助者可以自由地为他们的资助项目铺设更长的时间线,这意味着投资不需立即拿到回报。因此,慈善资金常常成为不确定项目获得成功的必要条件,而一旦能够看到更清晰的终点线,政府资金就会介入研究的后期阶段。

“我在NIH担任国家神经疾病和中风研究所主任的时候,我们资助的几乎每一项新基金项目,他们都是依靠私人来源的资助获得了初步数据。”菲施巴赫说道,“私人基金会得益于不依赖传统的资助审查方式,他们的风险回避意识较弱。”

私人资金的特别利好

关于慈善基金是如何在推动基本生命科学研究方面发挥了重要作用一事上,人类细胞图谱可算作近期的一个例子。该项目于2016年年底正式启动,旨在描述和探索人体的每一种细胞类型。该项目预计需要几十年才能完成,涉及的众多实验室遍布全球,对人体大约37万亿个细胞进行剖析。考虑到该项目的庞大规模,如果没有私人资助机构的支持――也就是CZI为38个试点项目提供的拨款与合作,它很有可能无法实现。哈佛-麻省理工博德研究所首席数据官安东尼·菲利帕吉斯(Anthony Philippakis)说道。他目前正致力于提高博德研究所在科研中的参与度。他说:“这是一个很好的例子,说明了慈善事业是如何启动有着雄心壮志的项目并迅速行动起来的。”

菲利帕吉斯特别提到,考虑到该项目的国际性质,CZI的支持显得尤为重要,因为非美国科学家在申请NIH资助时,通常比美国科学家面临着更加难以克服的困难。CZI的科学主席科里·巴格曼(Cori Bargmann)也同意这一说法,即配套的私人资助更能鼓舞国际合作以及长期愿景,这也是人类细胞图谱项目全面目标的关键组成部分。“如果你真的想要一个完整的人体图谱,你希望大家使用一些通用的框架,把他们的数据放到一个公共平台上,这样你就可以比较人们从不同地区获取的数据。”她说,“这件事就其本身而言属于那种看起来不太可能发生的事情。”

巴格曼说道,人类细胞图谱项目是从广泛的实验室网络中成长起来的,这些实验室使用着来自五花八门的资助者的资金――不管这些资金是公共的还是私人的――试图独立完成不同细胞类型特性的描述。将这一团乱麻整合成有机结合的整体,并生成可以在所有这些实验室之间共享的工具和技术,这对于一个有着广泛使命感的慈善基金――比如CZI――来说是最合适不过的了。她说:“我们之所以介入,是因为我们看到了一个令人兴奋的广阔天地,是因为我们看到了这一领域,优秀的领导者和伟大的科学家开始对这一领域感兴趣,他们可以利用资金支持进行整合。”

巴格曼补充说道,在绘制人体的细胞组成时,CZI希望人类细胞图谱也能为将来的生命科学研究项目奠定技术和方法基础。“搭建工具是加速每个人的研究的一种方式,”她说道,“人类细胞图谱项目就是这样一个例子,我们认为它作为工具可以对许多不同疾病中的许多不同研究的更快速进展产生巨大的影响。”

CZI的计算生物学主任杰里米·弗里曼(Jeremy Freeman)也同意这一点,他强调,数据管理和分析的工具将变得尤为重要,而且很可能广泛应用于未来的研究项目。他补充说道,鉴于基金组织共同创始人的经验,CZI对这些工具的开发监督有着独特的定位,“比方说,可以是一种基础设施的开发,这种基础设施能够应用于许多实验室,获取他们正在生成的数据,使之广泛公开并与其他科学共同体共享。”

利用所有资源

CZI并不是人类细胞图谱项目的唯一资助者,该项目还涉及许多其他私人资金来源,同样也包括政府的支持。正如许多参与了科学私人资助的人迅速点明的那样,我们的目标并不是取代或排挤政府资金在科研企业中扮演的关键角色。“当你考虑到陈扎克伯格基金会如何与其他资助机构,尤其是NIH或其他国家的同类机构相互作用时,你就会了解到这真的是一种协同作用。”菲利帕吉斯说道。

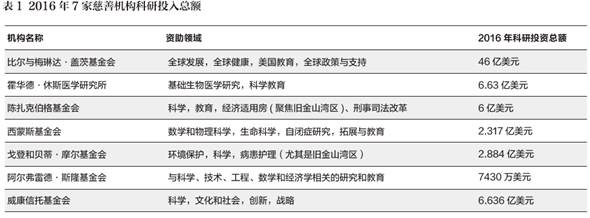

大部分的研究经费仍然来自于政府。根据“科学慈善联盟”――一个寻求增加对基础研究的慈善支持的倡导组织――的统计数据,2016年,私人资本向基础科学捐赠了大约23亿美元,而联邦政府科学机构则贡献了大约400亿美元。“慈善基金根本无法匹敌联邦政府资金。”科学慈善联盟主席马克·卡斯特纳(Marc Kastner)说。

但是在机构层面上,慈善基金可以填补联邦政府资助者因预算不足留下的缺口,哈佛大学科研副教务长里克·麦卡洛(Rick McCullough)说。“我们有目共睹,跟所有大学一样,在过去5年左右的时间里联邦政府资金支持减少了――从1到2到3个百分点。我所听说的其他大学的联邦政府资金支持大幅减少了12%。我们一直试图通过寻找非联邦政府资源来弥补资金支持的不足。”例如,自2007年以来,来自私人基金会的资助在各个学科的研究中增加了大约112%,他说道。“于是,通过积极寻找这一类资助者,我们才有能力在过去的5年时间里,让我们的研究经费基本上保持不变。”

虽然慈善捐款可以为基础科学增加价值,但这样的资助机制也偏离了主要公共资助者所设立的目标和协议。“其中一个主要的不同之处就是,如果是联邦政府资助的款项,就会有一个非常正式的流程,包括同行审查、评分和反馈,”菲利帕吉斯说道,“但是对于许多慈善机构来说,评审流程的重要性有点被弱化了,其严格程度与联邦政府资助项目相比不可同日而语。”菲利帕吉斯补充道,这就导致科学家可以随意地改变研究计划、改变路线或者根据已获得的数据来调整协议。

卡斯特纳表示,由于这方面以及其他方面的原因,通过这些不同渠道获得资助的研究类型也有所不同,私人机构通常更倾向于资助无法立即获得投资回报的项目。“慈善家们能够把眼光放得长远一些。这乍一听起来有点讽刺,好像是说联邦政府鼠目寸光。但是这其实又涉及向国会报告他们投资的有效性的问题。在许多机构中,资助拨款都是3年时间,这也就意味着第一年之后,你就要开始准备下一个项目方案了。”

由于希望看到更直接的投资回报,联邦政府机构不太可能为高风险性研究提供资金。“这是我们的重大失策――我们错失了让人们接近科学的机会,错失了让人们去验证具有极高风险的想法的机会,而这样的想法有可能真正揭示一些非常重要的东西,”麻省总医院再生医学中心的主任大卫·斯卡顿(David Scadden)说,“这个时候,我认为这些私人基金就可以介入了。”

树立榜样

随着基础研究继续面临着艰难的联邦政府资金环境,私人资助来源可能只会变得更加重要。过去几年里,美国联邦科学组织见证了停滞不前的预算和不景气的批准成功率,而特朗普政府似乎对资助基础研究缺乏热情,令这一状况更加雪上加霜。2017年夏天,在一份稍显含糊的关于2019财政年度的科学支出优先事项的备忘录中,政府指出,联邦科学机构应该资助那些“可能引起商业产品和服务革命性发展”的研究。

当科研机构和研发人员正在哈佛大学的麦卡洛所谓的“‘资本-U’不确定性时期”中苦苦煎熬时,基础性研究的资金状况逐渐成为一个令人担忧的问题。麦卡洛说:“我担心联邦政府科研支持的低迷将有可能在某种程度上淘汰掉其他高质量研究机构,因为他们可能无法弥补这一资助差距。”

尽管慈善资金极不可能取代联邦政府预算分配成为美国科学机构的主要资助者角色,但卡斯特纳表示,他希望私人资助者能够展示出新的科学支持模式的一些益处。“我认为慈善事业比以往任何时候都更重要,”他说,“最重要的是为国会树立一个榜样,向国会表明,在谈论科学时,重要的是要承担风险,把目光放得长远一些,而不能只关注短期应用。”

资料来源 The Scientist

责任编辑 彦隐