1967年,美国经历了一场革命。这次革命意义深远、持久,然而却是一场非暴力的革命。它又是一场极其平静的革命。虽然变革来得非常突然而又迅速,但实际上,它到底没有引起人们的注意和认识。只是到了十二年后的今天,我们才开始看到我们已经生活于其中的崭新社会形态的轮廓。

所发生的这一切表明,我们社会至少有三种长期以来的进步,都令人惊愕地同时停了下来,如同车闸猛刹,被挡在一座无门的城墙之下,进一步的发展和变化已经变得绝对地不可能了。

第一,国家劳动力从十八世纪的以农业劳动为主转向今天的以工业和服务业为主的历史性转变,已经到了饱和的程度。

二百年来,农业劳动力一直以每年0.5%的速度转向工业和服务业。到1967年为止,农业实际上达到了仅有极少一点人口的最低的限度。从此,唯一有可能的变革乃是劳动力从工业缓慢地向服务业的转移。

我们已经越过了这样一点,即从事商品生产的人已经变为少数,而且最终只需要很少一点劳动力。美国的财富将越来越少地依靠基本食品的生产和各种制造业,而越来越多地依靠大量的智力投资。智力投资将提高高级技术产品在国际贸易中的竞争能力,并且使我们的生活质量超过世界上绝大多数其他国家。

然而,从1967年开始,由农耕向城市就业的这种传统转移,已经不再可能了。相反,我们既面临着把基本劳动力从工业转向服务业的巨大困难,又面临着妇女运动引起的劳动力资源的大量增加的难题。

实际上,货币只不过是生产的代表。通过抓住少数的商品生产去控制占统治地位的服务业经济,有着许多困难6因此,新政策应当注重于人,而不是钱。

第二,一个多世纪以来,已经从只培养少数科学精英的天才教育发展成为民主化大学体制的大专院校。在1967年前后已达到这样一个水平,即全国同龄人中,有半数都进入大学学习。

过去,每15年左右高等教育的集约化程度就提高一倍。显然再要成倍地提高是不可能的了,尽管这种情况在各个大学里由于越南战争的危机而被掩盖了起来,可是,变化依然是极为迅速的。大学再也不可能有什么扩展了。师资的需求急剧下降,教员扩充率从每年的7 ~ 8%下降到了每年大约2%。

因为大学一直是国家基本学术成就的主要诞生地,可是现在它们的活动却十有六、七地蒙受了猛烈的冲击,其中约有一半冲击已经在高等院校的学术活动中暴露了出来。

第三,在上述这样一个时期,由于顾及到会影响全国人民,我们不得不因循旧法,把国家的研究与发展经费维持在最高限额。到此为止,国家研究与发展经费已达到了一种难以想象的程度,即大约占国民生产总值的2.5%。

过去,科研经费占国民生产总值的比例一直是每15年稳定地翻一番。比如,1953年,它只占国民生产总值的1%左右;在第二次世界大战前,则更是微乎其微。

此刻我想证明,我们国家猛增研究与发展经费,连同服务业经济和大学饱和等问题一起,已经产生了极其严重的后果,并且可能就是经济衰退和失业上涨的根源。

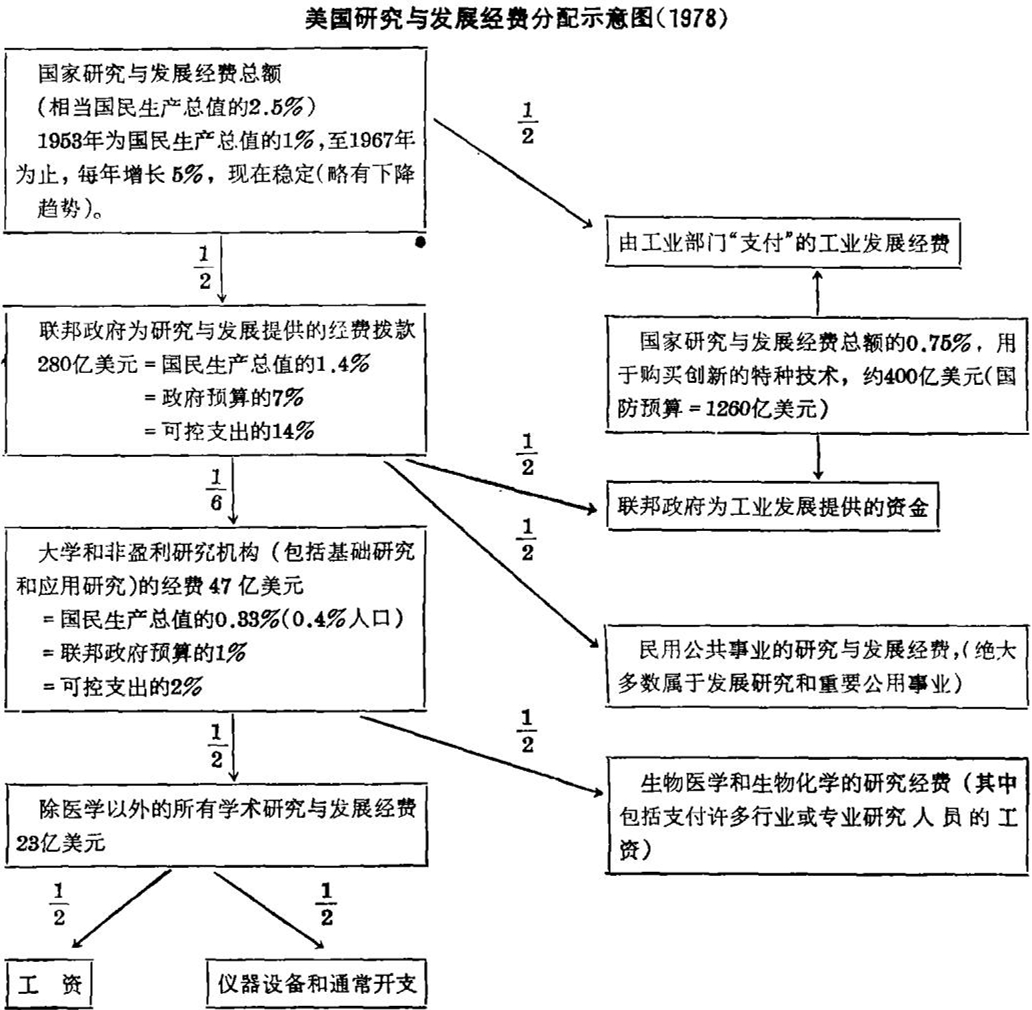

我国的研究与发展经费,大约有一半是花在工业自身发展项目投资上的。另外一半为联邦政府给研究与发展的拨款。当今政府拨款额约为280亿美元,占国民生产总值的1.4%。

这是一个很大的比例数:约占政府预算的七分之一。实际上,政府不得不在接近此比例数的某一点上止步,因为若按此长期以来传统的增长率,那么政府的全部预算,在2000年以前就都将被研究与发展“吃光”,再也没有什么东西留下,供政府的其他活动使用。1967年曼斯菲尔德修正案引起的中止尽管十分突然,但无论如何,它是不可避免的。

在全国的研究与发展经费拨款中间,政府已经拿出其中一半用于工业发展。这样一来,将有总额占国家研究和发展预算四分之三的经费用于工业,即基本上用于国家购买新技术发明的通常费用。

由此可见,国家每年花在购买特种技术上的费用,约达400亿美元,其中大部分又用于航天、电气和通讯等防御性项目。

必须指出,这笔费用的大部分却落到了那些经营车床、钻床等机加工工业的人们口袋里,而不是用于科学和技术研究。在联邦政府预算的另外一半中,约有三分之二,即的亿美元,则用于政府机构内的研究与发展,以及国家通过政府文职人员开展的有益公共服务。

最后一部分,其数额仅占国家研究与发展全部经费拨款的9%左右,才分配到大学和非营利的研究组织,总额达47亿美元,约占国民生产总值的0.33%。这笔钱是用来支付约占我国总人口0.4%的科学家和工程师的工资和仪器设备费用。在联邦政府预算表上,它仅占1%,或者说,约占政府可控支出经费的2%强。

这就是国家为了保持和参加全世界对新知识和新技术的探索和研究,而拨给的投资总额。它是我国用于鼓励各种创新的主要投资,而创新是国际贸易的支柱,国际贸易决定着我们相对于世界其他诸国家的富有程度。因此,唯一的希望是,我们必须用当今人们尚夫预见到的、但又是为将来提高,甚至保持我们的生活水平所必需的新知识和新技术,去教育人民。

这笔钱也绝不是为我们大家都过上富裕舒适生活而平均分摊使用的。为了与人类对可怕疾病的恐惧进行斗争,大约这笔钱的一半是用于生物医学和生物化学等与我们投资愿望紧密相联的基础研究和应用研究。另外一半,大约23亿美元,则用于其他各事项——所有其他各个领域的科学和技术。

现在不难看出,十二年前对这后一部分科研经费的削减,已经导致这方面投资减少了一半。目前这项费用大约相当于全体从事科研的科学工作者工资总额附加费的23%。况且,其中还只有一半是用于资助科研人员,而另外一半则用于物,即仪器设备和日常支出费用等。

实际上,这两部分费用各自还都在以50%的比率缩减。这种情况乃是由于上面提到的自1967年起的十二年间持续每年增长7%而造成的。

显而易见,上述现今公认的数字还只达理论上要求数额的一半左右。一方面来看,学术研究的目的就在于使从事科研工作的人们,都能分享所有现代知识的机会。

这种办法使得科研人员在大学研究院培训的四年时间里,不致随着世界科学知识的增长而以每年6%的知识老化。

四年培训期间每年老化6%,就相当于科研人员工作时间和薪金将损失24%。从另一方面来看,如果考虑到夏季工资发放的惯例,人们就会达到相同的结果,据此,许多大学教师能够在培训期间得到夏季生活津贴,它相当于他们年薪的九分之二(22%)。

十多年来,同世界科学技术发展6%的年增长率相比,我国科学技术学术研究的年增长率,实际上一直只及世界水平的一半。

最近几年来,尽管世界上许多其他最发达的国家在步我们的后尘,但是,相对于世界上其他国家来说,美国还是在以每年约3%的速率衰落着。

这就是说,我们的“科技帝国”地位正在衰落。用我年轻时经历过的大英帝国的衰落作个类比,我们曾经占支配地位的高级技术国际贸易的逆差,由此也使得美元在世界市场上贬值。

上述3%的通货膨胀率,还应加上由于我们的经济体制无力管理服务业经济而造成的每年7%的国内通货膨胀率,这样每年总的通货膨胀率就达10%。

1967年是我们的高峰年代。那时整个来说,美国的科学技术成就约占全世界的33浴。由于饱和现象,导致了以上述提到的每年3%速率的衰退,正是这种衰退,一直在使我们国家在世界科学技术的领先地位每年下跌1%。凭我的猜测,我们现在仅占世界科学的25%左右。

由于美国人口仅占世界总人口的7%左右,人们都能明白,在1967年高峰年代,我们的富裕程度大约是世界平均水平(人均国民生产总值)的五倍。

而今年1978年,美国的人均国民生产总值大约是世界平均值的三倍半。如果不采取重大的措施,那么在2000年以前,我们将衰退到仅为世界人均国民生产总值的2倍左右。

显然,应当采取某种重大措施,来铲除对我们未来投资的这种非同一般的削减。我认为,这种投资削减乃是由下述两种原因造成的:第一,危险而又错误地把购买技术与民用科研机构的研究搅在一起。第二,把这两者合并到了国家研究与发展的总预算之中。

按照整个都削减的原则,我们已削减了科学技术的研究。结果,现在我国科研的规模只相当于它应当拥有规模的一半,如若1967年以前那样一种长期的传统增长得以继续下来的话。

我们还把扩充科研队伍的速度压到最低,结果,美国科学技术形势的这种逐步下降,将意味着对下一代科研人员是一种潜在的、更加险峻的侵害。

我觉得不可避免的是,除了把基础科学预算恢复到稳步增长(更不是下降)以外,还要做一件更重要的事情。本年度基础研究计划预算增长约11%(减去通货膨胀)当然是可喜的;但是,这还远不够弥补十年来由消耗和通货膨胀而引起的那种大刀阔斧的削减所造成的损害。

我还得赶紧得补充说,这种观点并不是某个利益集团为采取重大行动而惯常作出的特殊辩护。相反,它来自于对我国最理想的各类科学指标极普通的分析之中。

有一种解决办法(当然,我想这未必行得通),是至少要把除医学以外的科学技术研究经费增加一倍,即每年科研预算应达约23亿美元。

这笔钱可以从稍微削减一点购买特种技术的费用中抽取。假如做到了这一点,那么就可以用大约一半的钱去资助科研人员,特别是资助青年科学家和青年工程师,从而防止我们眼前损失掉一多半每年产生的一批杰出人才。

另外一半钱,则可以在一定程度上用于仪器设备。这样不仅给研究工作提供了工具手段,而且也就是购买了最肥沃的土地。在这块土地上,实验科学的技巧就是根本性的科学创新的生长点,而科学创新后来常常转变为有价值的高级技术。

当然,情况是复杂的,因为大学呈饱和状态,这就使得大学在没有大笔经费条件下很难雇用新的青年人。

此外,我国服务业经济的革命性变化,不意味着政府文职行政机构也一定是饱和的,而其他私营部门的服务业也就日益难于资助。然而私营服务业对于维持我们的生活水准来说是多么的需要。

很难看出,在这种情况下,为防止人才资源的浪费,到底能够做些什么事情。我觉得,最稳妥的政策大概就是逐步地把削减了的恢复过来,这大约需要比经费削减的十年多一点时间。

为了做到这一点,可能需要总的把学术性的基础研究和应用研究预算每年增加大约16%,以高于可能的通货膨胀率。就是说值此世界智囊机构提出的良机时刻,我们需要把预算在全世界普遍常规增长的6%的基础上,增长10%。比如,假若估计现在美元的通货膨胀率为6%,那么,科学预算的增长率必须达到每年22%,或者说,它应当是本年预算增长率的两倍。

在1967年削减之后不久,我就曾有幸为总统科学咨询委员会分析了这种非常形势。我向他们指出,就算我们正在为科学制订一项适合饱和经济条件的计划,但是,若把科学预算每年线性增加6%,以对付通货膨胀,是不乏深谋远虑之见的。只有这样,大约才能够把资助重点从发展转向研究。

今日回首,我想我是说对了的,同时也感到很遗憾,由于晚了几年,要矫正过来却几乎需要付出当时投资量三倍的代价。正当我们都学会了摆布老的球类比赛规则的时候,1967年的革命则又改变了研究与发展的比赛方式。谁要是认为我们正生活在某种周期性萧条时势中,谁就是错误的。旧世界是一去不复返了。

作为世界上最发达的国家,类国已经具备了这样的优越条件,我们将是使服务业经济从青年逐渐成长为拥有新科学技术的壮年的第一个国家,尽管我们现在对这种经济还没有充分的理解。

我感到,除非我们采取一个大胆的措施,以恢复我们对富有创造性的技术诀窍的传统投资,否则,我们保持我国疆土独立自主和一统宇内的能力,将冒迅速衰退的危险。

* 本文是已故普赖斯教授1978年在美国参议院商业、科学和运输委员会科学技术和空间小组与众议院科学技术委员会科学、研究和技术小组联合听证会上的发言。原文题目是《论1976年国家科学技术的政策、组织和优先考虑项目法令的失误》。——译者注