数学大师伯努瓦·曼德尔布罗特(Benoit Mandelbrot,下图)在他的拓荒之作《大自然的分形几何》中写道:“云朵不是球形的,山峦不是锥形的,海岸线不是圆形的,树皮不是光滑的,闪电也不是一条直线。”他认为,这些天然以及人造产物的形状是很“粗糙的”,并根据这些不规则的形状提出了一种新的数学,并将其称为“分形几何”――与我们在学校中所了解的欧几里得几何大相径庭。在以下的访谈中,读者还可以了解到这位分形几何之父为什么蔑视规则,以及为什么在名声鹊起之时放弃了对分形的进一步探究。

“大自然中的规则形状屈指可数,其余的都是不规则的。”

粗糙度概念

记者:您曾说过您的整个职业生涯都是处在对粗糙度概念的热切追求中,这句话具体指的是什么?

曼德尔布罗特:实际上,“粗糙度”一词对于不同的内容有着不同的解释。在我20岁时第二次世界大战刚结束,由于种种原因我的生活变得极其艰辛,任何人都对此无能为力。尽管之后事情发生了变化,也没有任何清晰的计划或是合理的决定,当时我几乎疯狂的着迷于各种不规则的现象。这使得我开始怀疑、进而反驳这些现象的常规看法。

记者:您所说的“常规看法”是什么?

曼德尔布罗特:对于不规则现象的常规观点是沿用伽利略的名言:伟大的自然之书是以数学语言以及圆形、三角形和其他的一些图形所书写的。圆形是最完美的图形;三角形虽然有三个角,但是其他地方是很光滑的。大量的科学是研究光滑行为的,其中所采用的方程也事先对事物做了常规假设。

记者:那么,您曾研究了这种不光滑性?

曼德尔布罗特:是的。不久我就投身于这种现象的研究,它有别于其他科学,在许多范围内的这些混乱和不规则有着共同的特性,就如同天气一样。我不可能期望我所从事的这种复杂性的研究能伴随我一生。每一年我都在改变我的兴趣、处理事物的方法以及自信心,并且从对我的那些友善的和不友善的评论中学到了很多东西。

在1975年,我的工作迫使我创造了“分形”这一术语。拉丁语中的形容词“fractus”有着不规则、混乱等意思。当时“分形”术语被放进了一本书的标题中,这件事并没有改变实质内容,而仅仅改变了我对这一工作的认识。

记者:是“分形”这一术语改变了您对工作的认知么?

曼德尔布罗特:是的。它为我所研究的“不规则”提供了一种“规则”。在某种程度上,我对这些现象着迷仅仅是通过我的直觉。而我的朋友们都称赞我有眼光,眼光一词仅仅适用于我已经到达了终点再回过头看的这种情况。

曼德尔布罗特回忆道:“我无数次听到有人把分形被描绘成‘华而不实’的图片。”而今天,对于分形几何的应用数量和种类是你无法想象的

“分形是美丽的,然而分形几何的应用正在不断地增长。”

无数的应用

记者:分形是美丽的,然而并不仅于此。对于分形几何的应用正在不断增长,是吗?

曼德尔布罗特:是这样的!我无数次听到有人把分形描绘成“华而不实”的图片。这太荒唐了!仅举一个例子,我对分形的研究始于股票行情,这绝对是值得密切关注的研究领域。

记者:如今分形几何有更多其他的应用吗?

曼德尔布罗特:是的,有非常之多并且令人无法想象。分形的一些应用甚至是最近几年才出现的。其中一些看似显而易见,但又极为重要。比如在无线天线上的应用,原先的天线就是一根金属线,后来在直线的基础上做成了“弯曲”和“交叉”的形状。这么复杂并不是一个好主意,为什么不能做成一个分形天线呢?如今分形天线几乎是普通得不能再普通的东西了。

记者:混凝土也需要分形吗?

曼德尔布罗特:是的。混凝土在罗马时代就开始使用了,此后混凝土的配置方法失传了,人们不得不重新研发这项技术。然而在研发的过程中发现混凝土是渗水的。渗入的水会把混凝土冲散,从而导致混凝土大块的脱落。

现在的混凝土研究有了强有力的支持,许多物理学家也进入了这一领域。2004年正值我生日之际召开了一次有关分形应用的会议,其中一个与会者介绍了一种新型的混凝土,根据对分形的理解他发明了这种更坚韧、更耐用的混凝土。

还有一些应用虽然有些出乎意料,但却又十分简单。虽然有隔音墙,但是住在公路旁的居民仍然会抱怨噪声的侵扰,这是噪音遇到隔音墙反弹所致,因此效果相当有限。我的一位好友曾想到一个极棒的想法:把隔音墙的墙面做成分形结构,而不是我们看到的那种光滑平板,这样可以使墙面能更有效地吸收噪音。这种洞察力就是深入理解和应用分形技术所必需的。

记者:这些分形隔音墙其表面如同自然界创造物一样粗糙吗?

曼德尔布罗特:精确地讲是这样的。在自然界中,几乎没有什么形状是简单的:从瞳孔、彩虹再到月球――大自然中的规则形状屈指可数,其余的都是不规则的。但是当你环顾四周,就会发现几乎任何商品都是光滑、圆形、平直以及波浪形等光滑形状。而现在情况发生了转变,任何一位工程师都知道该如何使用分形。

记者:甚至是医药学都涵盖了分形,比如在解释病理的时候。

曼德尔布罗特:是的。任何做手术的人或许都能意识到,即使是一颗健康的心脏,它的跳动也是极不均匀的。以前我对这一认识也仅仅停留在理论层面上,直到我的牙医向我证明了一点――他把一个“小玩意”放在我手指上,这样我就能观察我的心脏是如何对此做出反应的,并由此可以听到自己心脏的跳动声。我是一个十分健康的老人,但我的心跳却非常不规则,可以用分形来描述。许多人希望这有助于推动病理研究的进步。

记者:您还继续有关分形发展的研究么?

曼德尔布罗特:你指的是阅读任何有关分形的文章吗?我甚至不再去尝试了。人们经常告诉我,“这有一些极其有趣的事情但你可能没有考虑到。”我参加了许多会议并听到了许多新事物,但是不可能去跟进每一件事情。当分形有了一大批“追随者”的时候,我便选择了“离开”。

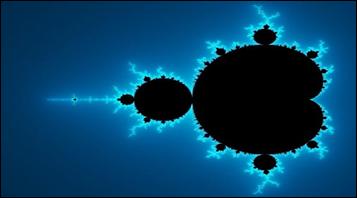

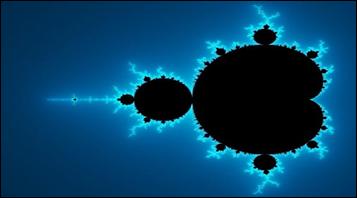

由NOVA提供的曼德尔布罗特的分形图案。要想更多地了解曼德尔布罗特的分形图案,请参阅《著名的分形》以及《尺度感》等文

记者:这是为什么?

曼德尔布罗特:怎么说呢?举个例子,“曼德尔布罗特”集已经名声鹊起。在一年之内,许许多多的科学家加入了分形研究领域。我感觉到已被他们的坚韧及想法重重包围。此外,我能忍受孤独。实际上,大多数人都自觉地或不自觉地按日程、传统以及所受的教育去行事,然而我却不是。听起来我不像一位数学家,也不像一位物理学家,更不像一位艺术评论家。对我来说真正新的事物,那就是彻底地成为一个陌生人。

“我不仅仅从书本上学习;我还从自然界中学习。”

早年岁月

记者:您自称是一位特立独行的人,为什么选择这种“与众不同的”生活方式呢?

曼德尔布罗特:早期的欧洲政治使我度过了极其复杂的年轻时代。我的父母来自于立陶宛,但是我出生在华沙。我至少拥有两个国家的国籍,这也使得我有些不同。很早的时候我被迫面临巨大的危险――经常是孤注一掷……

记者:在1936年当您11岁的时候,为什么全家要移居法国?

曼德尔布罗特:我的母亲是一位受过高等教育的女性,是俄国首批为数较少的医学博士之一,并对自己的子女寄托了厚望,但是我们生活在一个时局动荡的年代。当时,我们看报并不是因为好奇,而是想了解这一周或是一个月里究竟发生了什么变化、对我们有何影响。

在母亲50岁时我们举家移居法国,时至今日我仍然为她的决定钦佩有加,同时也感到令人费解。当时,她放弃了教授职位,远离她的朋友以及良好的社交圈,只身来到巴黎的贫民窟甘心当一名孤独的家庭主妇。我的父母认为这样会给我们带来更好的生存机会。

记者:您在早期受过什么教育?

曼德尔布罗特:我不记得是如何学会认字和写字,但是我却很好地记得是如何学会下棋的。这纯粹是一种几何游戏,记忆力是必不可少的。我是当地的下棋高手且不断面对挑战。此外,我的父亲是一位地图收集爱好者,因此在那些尘封的记忆中我清晰地记得我能在地图上识别许多地方。实际上,我是在高加索地毯(我父母收到的结婚礼物)上学会的爬行。高加索地毯上面有着很多几何图案。

“我逐渐意识到有一种强烈的感觉和信心通往成功,进而变成一个精力充沛的变革者。”

免于礼教

记者:您曾说过绝对的规则是有危险的,是吗?

曼德尔布罗特:在法国,人们有着明确的、规则的及其稳定的社区生活。个人都做着自己的工作,从不关心邻居家发生的事情。早在拿破仑时期人们就建立起了这种按规则处事的方式。直到19世纪末,这种为人处事的方式已经根深蒂固。法国的数学学院是很强大的,并且为数学领域培养了大量的人才。相反,法国没有出现像英国的詹姆斯·麦克斯韦(James Maxwell)和德国的马克斯·普朗克(Max Planck)这样的理论物理学家。

记者:但是您没有让这种规则束缚自己的发展。

曼德尔布罗特:是的。或许是早期漂泊的生活教会了我永远也不要按照固定常规的方法去生活。

记者:您是否对文艺复兴时期的思维革命特别感兴趣?我就很热衷于这一时期的自然哲学。

曼德尔布罗特:是的,它的确令人耳目一新。令人伤感的是从18世纪以后这种思维就不再盛行了。

记者:那么“自然哲学”对您来说意味着什么?

曼德尔布罗特:在有近代实验物理学开拓者之称的伽利略之前,哲学家指的是那些研究伟大著作的人。许多哲学家特别的聪明,然而他们的循规蹈矩阻碍了自身的发展。而伽利略推动了自然哲学的进步,包括人们需要从图书馆的相关书籍中获取知识――换句话说,是用实验的方法相信自己对事物的洞察力。在伽利略看来这是最重要的。在18世纪,数学教授和物理教授并没有什么大的不同;然而现在,之间的差别是显然的。我认为我也是一个哲学家。我不仅仅从书本上学习,还从自然界中学习。此外,在远古的艺术中,我也能找到它的瑕疵。

记者:就像是一位多面手一样,难道这不会使您处于危险的境地么?

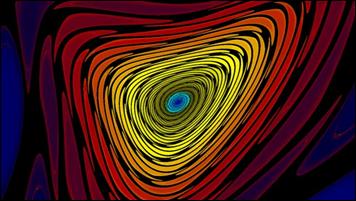

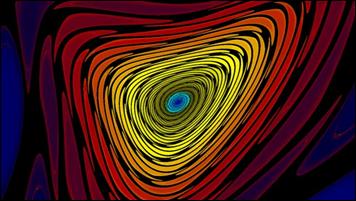

超级计算机生成的分形图

曼德尔布罗特:这是一个基本问题,我会谨慎地回答。有人提醒我:每一个多面手都是一个投机者并且要面对严峻的职业挑战。或许情形真的如此,但我却足够的幸运没有遇到这些事情。我非常高兴的是许多不同的领域能够容忍我,并且付给我丰厚的报酬。如果我仅仅是一个投机者,我绝对应该消失了。但是我总是很自律且很保守。

开始的时候我的确像一个投机者,但是不久以后我已经明确的意识到我有一种强烈的感觉和足够的信心通往成功之路。结果,我渐渐地转变成一个精力充沛的真正的变革者――按照自己的方式成为有关粗糙度分形理论的创造者。

“他渐渐开始明白自己是一个捉摸不定的人,并且可能去做他根本不在乎的事情。”

畅所欲言

记者:是不是因为这一点,使您在1958年考虑到IBM的托马斯·沃森研究中心工作?

曼德尔布罗特:不是的。到IBM工作纯属偶然,事后才意识到我是多么的幸运。这使我有机会享受一个与许多名人一起共事的机会。举个例子,我曾在日内瓦与著名的儿童教育心理学巨匠让·皮亚杰(Jean Piaget)共事过。

然而按照法国盛行的观点,我不属于任何地方,我所做都一切完全被我的同行所鄙视。他们认为我完全违背了我的诺言,感到我在玩弄一些没有特别意义的东西。一位同行曾说我的博士学位所研究的内容一半还不存在,而另一半永远不会出现。但是,这句话并没有扰乱我对于分形研究的热情。

记者:这是为什么?

曼德尔布罗特:我曾试图告诉我的每一个同事:假设有一种选择,你不能迫使别人尽可能快的选择,不能迫使别人尽可能早的决定该去什么地方。同时也不能迫使别人在他们做好准备之前就将自己分类。然而这就像同聋子讲话一样。在法国,如果你试图从一个领域转到另一个领域,你不得不从零开始。

记者:您意思是说您是被迫离开法国的?

曼德尔布罗特:当时,我有一种强烈的感觉我不属于那里。此外,我是一个年轻的数学教授,而我及其喜爱的一位资深教授将要退休,如果我顶替他的位置简直令其他人无法容忍。我本来也可以留下忍受这一切,但是我肯定我不会喜欢这份工作。

记者:那么,您是怎么进入IBM的?

曼德尔布罗特:纯属运气。当时,我认识了一些在IBM从事研究工作的人,1958年夏天我应邀去了那里,仅仅是给他们上法语课。就在开课后不久,便开始对我热衷的分形理论有些彷徨。在IBM,信息(机会)是瞬息万变的,我想我应该在那儿多停留几年,积累一些经验以便日后为了我的梦想孤注一掷。

记者:IBM不是一个有着高度组织氛围的公司吗?

曼德尔布罗特:事实不尽如此。实际上IBM的目标是想要创造一个畅所欲言的氛围,当IBM公司在不断发展的同时,它们的实验室也渐渐地在国际上享负盛名。那个夏天真是令人难忘,我和妻子决定离开法国去IBM。在IBM的头两年,我就像中了六合彩一样获得了意外的成功,并且被哈佛大学邀请去当经济学客座教授。

记者:那么您最终很不确定地推迟回法国的原因是什么?

曼德尔布罗特:当我作为经济学客座教授一年后,哈佛大学又邀请我去当应用物理学的客座教授。在此期间,我受到了杰里·韦斯纳(Jerry Weisner)教授的帮助,他是一个很不错的人其后成了我的好友,后来他去了麻省理工学院。我曾就下一步该做些什么征求过他的意见,韦斯纳的结论是:在IBM工作是一个稳定的职位,任何其他地方都不可能做我能够做的工作。

记者:就是因为这种畅所欲言的氛围吗?

曼德尔布罗特:是的。IBM热衷于实现知识的声望以及技术的成功,他们希望我再回到IBM。其他公司也许会告诉我,“如果我们知道你不在东奔西走,并且从此成为一个诚实的经济学家或是一位电机工程师,我们会立刻聘请您。”有一次,一个大学给我提供了一个很高的职位;然而第二天系主任却要求撤销我的职位,因为他突然觉悟到我是一个捉摸不定的人,并且可能去做本人根本不在乎的事情。

记者:在那些年,您的工作遭到了很多质疑,是吗?

曼德尔布罗特:是的。我曾经向自然科学基金会提交的计划书被拒绝;而令我感到奇怪的是他们主动打电话告诉我被拒绝的理由:“为了对此计划提供资金,我们需要六个‘优’的评审意见,而你只有五个‘优’、一个‘良’。因此,你不能得到资助。”

当时我回答说:“请考虑一下我提交的计划书符合基金会资助任何项目的这一条款。”我认为他们在一个很狭小的领域中做事,而我提供了一个新的领域。五个优、一个良并不意味着失败,而是成功。”事后,他们同意提供资助,不过只给一半的钱。

“我发现的许多真相并不是从纯数学推导而来,而是对数学图景熟练掌握后提出的新问题。”

提出问题

记者:在数学领域中,目前您的主要贡献还没有被证明而仅仅认为是新的问题,对吗?

曼德尔布罗特:在纯数学领域中事实确实如此,其中大量的数学工作包含了证明定理以及拓展定理。然而在其他领域中我所创立的理论有着极其不同的应用。在经济学中,还没有相关的证明,但科学是在实践中出真知的。我的叔叔是一位数学家,对数学有着自己独特的看法。他说他的同行是极其优秀的,然而也仅仅是一些“定理证明器”。他们有高超的数学应用技巧,能够清晰地记得许多早前的结果,有时会用一种新的方式把它们组织在一起。然而,他们缺乏创造力,也不善于提出新问题。所以在数学领域,可以看出一些善于提出问题和一些善于证明问题的人之间的明显区别。

记者:在数学家中您认为那一位最善于提问?

曼德尔布罗特:就我个人而言,我极其崇拜的就是亨利·庞加莱(Henri Poincare)。一位伟大的数学家,开创了数学的许多分支。他曾经说过他本人从不去证明复杂的定理,也不太在意这些证明,他注重的是概念。跟他相比我还差得很多。我的意思是我发现的许多真相并不是纯数学推导而来,而是对数学图景的熟练掌握之后所提出的新问题。

记者:由于这些数学图景和分形,您是以不同的方式看待世界吗?

曼德尔布罗特:我现在看待世界的方式当然有别于早些年。我的几位登山好友曾告诉我说,他们现在开始以不同于过去的方式欣赏山峦。乘坐飞机的人在飞行的过程中常常会欣赏窗外的景色,他们会发现此时的山峰有别于往日――山峦层叠有序,并折射出许许多多的锥形,而以前他们从未看到过这样的画卷。